Badak sumatra: Perbedaan antara revisi

Tidak ada ringkasan suntingan |

Tidak ada ringkasan suntingan |

||

| (96 revisi perantara oleh 30 pengguna tidak ditampilkan) | |||

| Baris 1: | Baris 1: | ||

{{Redirect|Badak berambut|[[megafauna]] yang telah punah|badak berbulu wol}} |

|||

{{Taxobox |

{{Taxobox |

||

|name = Badak sumatra<ref name=MSW3>{{MSW3 Perissodactyla|id=14100054|page=635}}</ref> |

|||

| name = Badak Sumatera |

|||

| |

|status = CR |

||

| |

|trend = Tidak diketahui |

||

| |

|status_system = iucn3.1 |

||

| |

|status_ref =<ref name=IUCN/> |

||

|image = Sumatran Rhino 2.jpg |

|||

<ref name="IUCN Ds">Asian Rhino Specialist Group (1996). ''[http://www.iucnredlist.org/search/details.php/6553/all Dicerorhinus sumatrensis]''. ''2007 [[IUCN Red List of Threatened Species]]''. IUCN 2007. Dilihat pada [[13 Januari]] [[2008]]. Didaftarkan sebagai Spesies Kritis (CR A1bcd, C2a v2.3).</ref> |

|||

|image_caption = Emi dan Harapan, dua ekor badak sumatra di [[Kebun Binatang Cincinnati]] |

|||

| image = Sumatran Rhinoceros - Rapunzel.jpg |

|||

|image_width = 250px |

|||

| image_caption = Rapunzel, seekor badak Sumatera di kebun binatang Bronxa |

|||

|regnum = [[Animalia]] |

|||

| image_width = 230px |

|||

| |

|phylum = [[Chordata]] |

||

| |

|classis = [[Mammal]]ia |

||

| |

|ordo = [[Perissodactyla]] |

||

| |

|familia = [[Rhinocerotidae]] |

||

|genus = '''''[[Dicerorhinus]]''''' |

|||

| familia = [[Rhinocerotidae]] |

|||

|genus_authority = [[Constantin Wilhelm Lambert Gloger|Gloger]], 1841 |

|||

| genus = ''[[Dicerorhinus]]'' |

|||

| |

|species = '''''D. sumatrensis''''' |

||

| |

|binomial = ''Dicerorhinus sumatrensis'' |

||

| |

|binomial_authority = ([[Johann Fischer von Waldheim|Fischer]], 1814)<ref name=Taxhistory/> |

||

<imagemap> |

<imagemap> |

||

Berkas:Sumatran Rhino range.svg|230px|Sumatran Rhino range |

Berkas:Sumatran Rhino range.svg|230px|Sumatran Rhino range |

||

| Baris 30: | Baris 31: | ||

</imagemap> |

</imagemap> |

||

<center><small> |

<center><small> |

||

Sebaran badak sumatra. Klik salah satu titik merah pada peta untuk menampilkan artikel mengenai daerah terkait tempat hidup badak sumatra.<ref>Diambil dari peta-peta penyebarannya dalam: |

|||

Habitat Badak Sumatera.<ref>Derived from range maps in: |

|||

* {{ |

* {{en}} {{cite book|last = Foose|first = Thomas J. and van Strien, Nico|year = 1997|title = Asian Rhinos – Status Survey and Conservation Action Plan|url = https://archive.org/details/asianrhinosstatu0000unse|publisher = IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK|isbn = 2-8317-0336-0}} |

||

* {{ |

* {{en}} {{cite book|title = The Return of the Unicorns; The Natural History and Conservation of the Greater One-Horned Rhinoceros|url = https://archive.org/details/returnofunicorns0000dine|last = Dinerstein|first = Eric|publisher = [[Columbia University Press]]|location = [[New York]]|year = 2003|isbn = 0-231-08450-1 }}<br>Peta ini tidak mencakup penampakan bersejarah yang belum terkonfirmasi di Laos dan Vietnam atau populasi yang mungkin masih tersisa di Birma.</ref></small></center> |

||

| |

|subdivision_ranks = [[Subspesies]] |

||

| |

|subdivision = |

||

'' |

*''D. s. harrissoni'' <small>Groves, 1965</small> |

||

'' |

*''D. s. sumatrensis'' <small>Fischer, 1814</small> |

||

†'' |

*†''D. s. lasiotis'' <small>Buckland, 1872</small> |

||

}} |

}} |

||

'''Badak sumatra''', juga dikenal sebagai '''badak berambut''' atau '''badak Asia bercula dua''' (''Dicerorhinus sumatrensis''),<ref>{{citation |url=http://www.wwf.or.id/program/spesies/badak_sumatera/ |title=Badak Sumatra |publisher=WWF |accessdate=7 Desember 2015 |archive-date=2015-12-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151205132837/http://www.wwf.or.id/program/spesies/badak_sumatera/ |dead-url=yes }}</ref> merupakan [[spesies]] langka dari famili [[Rhinocerotidae]] dan termasuk salah satu dari lima spesies [[badak]] yang masih lestari. Badak sumatra merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dari [[genus]] '''''Dicerorhinus'''''. Spesies ini merupakan jenis badak terkecil, meskipun masih tergolong hewan mamalia yang besar. Tingginya 112-145 [[sentimeter|cm]] sampai pundak, dengan panjang keseluruhan tubuh dan kepala 2,36-3,18 [[meter|m]], serta panjang ekor 35–70 cm. Beratnya dilaporkan berkisar antara 500 sampai 1.000 [[kilogram|kg]], dengan rata-rata 700–800 kg, meskipun sebuah catatan melaporkan mengenai seekor spesimen dengan berat 2.000 kg. Sebagaimana spesies badak Afrika, badak sumatra memiliki dua [[cula]]; yang lebih besar adalah cula pada hidung, biasanya 15–25 cm, sedangkan cula yang lain biasanya berbentuk seperti sebuah pangkal. Sebagian besar tubuh badak sumatra diselimuti rambut berwarna cokelat kemerahan. |

|||

'''Badak Sumatera''' (''Dicerorhinus sumatrensis'') adalah anggota famili [[Rhinocerotidae]] dan salah satu dari lima spesies [[badak]]. Badak ini adalah badak terkecil, memiliki tinggi sekitar 120–145 [[sentimeter]], dengan panjang sekitar 250 [[sentimeter]] dan berat 500–800 [[kilogram]]. Seperti spesies badak di [[Afrika]], badak ini memiliki dua cula. Badak Sumatra terdapat di [[Taman Nasional Kerinci Seblat]] ([[Bengkulu]]). |

|||

Spesies ini pernah menghuni [[hutan hujan]], [[rawa]], dan [[hutan pegunungan]] di [[India]], [[Bhutan]], [[Bangladesh]], [[Myanmar]], [[Laos]], [[Thailand]], [[Malaysia]], [[Indonesia]], dan [[Tiongkok]]. Dalam sejarahnya, badak sumatra dahulu tinggal di bagian barat daya Tiongkok, khususnya di [[Sichuan]]<ref>{{en}} Chapman, Jan (1999) ''The Art of Rhinoceros Horn Carving in China''. Christie's Books, London. ISBN 0-903432-57-9. p. 27</ref><ref>{{en}} Schafer, Edward H. (1963) ''The Golden Peaches of Samarkand: A study of T'ang Exotics''. University of California Press. Berkeley and Los Angeles. p. 83</ref> Mereka sekarang [[Kritis (konservasi)|terancam punah]], dengan hanya enam populasi yang cukup besar di alam liar: empat di [[Sumatra]], satu di [[Kalimantan (pulau)|Kalimantan]], dan satu di [[Semenanjung Malaysia]]. Jumlah badak sumatra sulit ditentukan karena mereka adalah hewan penyendiri yang tersebar secara luas, tetapi dapat diperkirakan kalau jumlahnya kurang dari 100 ekor. Ada keraguan mengenai kelangsungan hidup populasinya di Semenanjung Malaysia, dan salah satu populasi di Sumatra mungkin sudah punah. Jumlah mereka saat ini mungkin hanya 80 ekor.<ref name=downwards>{{en}} [http://www.savetherhino.org/asia_programmes/rpu_programme_indonesia/sumatran_rhino_numbers_revised_downwards "Sumatran rhino numbers revised downwards"]. ''Save The Rhino''. 18 March 2012.</ref> Pada tahun 2015, para peneliti mengumumkan bahwa [[badak sumatra timur]] di bagian utara Kalimantan ([[Sabah]], [[Malaysia]]) telah punah.<ref>{{en}} {{cite web |url=http://www.thejakartapost.com/news/2015/08/21/sumatran-rhino-vanishes-msian-jungles.html |title=Sumatran Rhino vanishes from M'sian jungles |author=Patrick Lee |date=August 21, 2015}}</ref> |

|||

== Catatan kaki == |

|||

Dalam sebagian besar masa hidupnya, badak sumatra merupakan hewan penyendiri, kecuali selama masa kawin dan memelihara keturunan. Mereka merupakan spesies badak yang paling vokal dan juga berkomunikasi dengan cara menandai [[tanah]] dengan kakinya, memelintir [[pohon]] kecil hingga membentuk pola, dan meninggalkan kotorannya. Spesies ini jauh lebih sering dikaji daripada [[badak jawa]] yang sama tertutupnya. Banyaknya kajian mengenai badak sumatra merupakan dampak tidak langsung dari sebuah program pelestarian yang membawa 40 badak sumatra ke dalam konservasi ex-situ. Sedikit sekali pengetahuan mengenai prosedur yang diharapkan dapat membantu perkembangbiakan ex situ badak sumatra. Sejumlah badak mati di beberapa lokasi tujuan penangkaran, dan tak ada satupun bayi badak yang dilahirkan selama hampir 20 tahun. Populasi yang tersisa kini terisolasi di dalam habitat mereka yang semakin gundul.<ref>Nardelli, F. 2014 The last chance for the Sumatran rhinoceros?. Pachyderm 55: 43-53 http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=refs&CODE=ref_detail&id=1411778068</ref> Pada bulan Maret 2016, seekor badak sumatra terpantau kamera di wilayah Kalimantan.<ref>{{cite news|url=http://www.foxnews.com/science/2016/03/23/rare-sumatran-rhino-sighted-in-indonesian-borneo.html?intcmp=hplnws|title=Rare Sumatran rhino sighted in Indonesian Borneo|work=[[Fox News]]|date=23 March 2016|accessdate=24 April 2016}}</ref> |

|||

== Taksonomi dan penamaan == |

|||

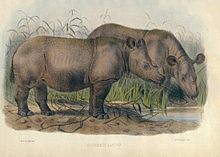

[[Berkas:Dicerorhinus sumatrensis Bell 1793.jpg|jmpl|kiri|Gambar pertama dari spesimen pertama yang dikenal dalam ilmu pengetahuan Barat, karya William Bell, 1793.]] |

|||

Badak sumatra yang pertama kali didokumentasikan ditembak di suatu daerah yang berjarak 16 km dari luar [[Benteng Marlborough]], dekat pesisir barat Sumatra, pada tahun 1793. Gambar hewan tersebut dan penulisan deskripsinya dikirimkan ke [[Joseph Banks]], seorang [[naturalis]] yang kelak menjadi presiden [[Royal Society]], yang menerbitkan sebuah makalah tentang spesimen tersebut pada tahun yang sama. Pada tahun 1814, spesies ini diberikan nama ilmiah oleh [[Johann Fischer von Waldheim]], seorang [[ilmuwan]] Jerman dan [[kurator]] dari [[Museum Negara Darwin]] di [[Moskow]], Rusia.<ref name="Asian sightings">{{en}} {{Cite book|author = Rookmaaker, Kees|year = 2005|chapter = First sightings of Asian rhinos|page = 52|editor = Fulconis, R.|title = Save the rhinos: EAZA Rhino Campaign 2005/6|location = London|publisher = [[European Association of Zoos and Aquaria]] }}</ref><ref name= Morales>{{en}} {{Cite journal | year = 1997 | last = Morales | first = Juan Carlos | coauthors = Patrick Mahedi Andau, Jatna Supriatna, Zainuddin Zainal-Zahari, and Don J. Melnick | title = Mitochondrial DNA Variability and Conservation Genetics of the Sumatran Rhinoceros | url = https://archive.org/details/sim_conservation-biology_1997-04_11_2/page/539 | journal = Conservation Biology | volume = 11 | issue = 2 | pages = 539–543 | doi = 10.1046/j.1523-1739.1997.96171.x }}</ref> |

|||

Nama ilmiah ''Dicerorhinus sumatrensis'' berasal dari istilah [[Bahasa Yunani Kuno|Yunani]] ''{{lang|grc-Latn|di}}'' ({{lang|grc|δι}}, yang artinya "dua"), ''{{lang|grc-Latn|cero}}'' ({{lang|grc|κέρας}} yang berarti "cula"), dan ''{{lang|grc-Latn|rhinos}}'' ({{lang|grc|ρινος}}, yang artinya "[[hidung]]").<ref>{{en}} {{cite book|last=Liddell|first=Henry G.|authorlink=Henry Liddell|coauthors= [[Robert Scott (philologist)|Scott, Robert]]|year=1980|title=Greek-English Lexicon|url=https://archive.org/details/lexicon00lidd|edition=Abridged|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=0-19-910207-4}}</ref> ''Sumatrensis'' menandakan "dari Sumatra", sebuah pulau di Indonesia tempat di mana badak tersebut pertama kali ditemukan.<ref name="van Strien">{{en}} {{Cite book|author = van Strien, Nico|year = 2005|chapter = Sumatran rhinoceros|pages = 70–74|editor = Fulconis, R.|title = Save the rhinos: EAZA Rhino Campaign 2005/6|location = London|publisher = [[European Association of Zoos and Aquaria]] }}</ref> [[Carolus Linnaeus]] awalnya mengklasifikasikan semua badak ke dalam genus ''Rhinoceros''; oleh karenanya spesies ini pada awalnya diidentifikasi sebagai ''Rhinoceros sumatrensis''. [[Joshua Brookes]] menganggap badak sumatra, yang bercula dua, merupakan suatu genus yang berbeda dengan badak bercula satu, dan memberinya nama ''Didermocerus'' pada tahun 1828. [[Constantin Wilhelm Lambert Gloger]] mengusulkan nama ''[[Dicerorhinus]]'' pada tahun 1841. Pada tahun 1868, [[John Edward Gray]] mengusulkan nama ''Ceratorhinus''. Biasanya nama yang paling lama yang akan digunakan, namun sebuah keputusan pada tahun 1977 dari [[International Commission on Zoological Nomenclature]] menetapkan nama resmi genusnya sebagai ''Dicerorhinus''.<ref name=Taxhistory/><ref>{{en}} [[International Commission on Zoological Nomenclature]] (1977). "Opinion 1080. Didermocerus Brookes, 1828 (Mammalia) suppressed under the plenary powers". ''Bulletin of Zoological Nomenclature'', '''34''':21–24.</ref> |

|||

Ada tiga [[subspesies]] badak sumatra, yaitu: |

|||

'''''D. s. sumatrensis''''', juga dikenal sebagai '''badak sumatra barat''', tersisa antara 75 sampai 85 individu, kebanyakan berada di [[Taman Nasional Bukit Barisan Selatan]] dan [[Taman Nasional Gunung Leuser|Gunung Leuser]] di Sumatra, tetapi juga ada sejumlah kecil yang menghuni [[Taman Nasional Way Kambas]].<ref name=IUCN/> Subspesies ini sudah tak tersisa lagi di [[Malaysia Barat|Semenanjung Malaya]].<ref>{{cite web|url=http://time.com/4006981/sumatran-rhino-extinct-malaysia/|title=There Aren't Any Wild Sumatran Rhinos Left in Malaysia|last=Zorthian|first=Julia|publisher=Time Magazine|accessdate=3 July 2016}}</ref> Ancaman utama terhadap subspesies ini adalah perambahan [[habitat]] dan [[perburuan liar]]. Badak sumatra timur dan barat memiliki sedikit perbedaan [[genetika|genetis]].<ref name="IUCN">{{en}} van Strien, N.J., Manullang, B., Sectionov, Isnan, W., Khan, M.K.M, Sumardja, E., Ellis, S., Han, K.H., Boeadi, Payne, J. & Bradley Martin, E. 2008. [http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/6553/0 Dicerorhinus sumatrensis. In: IUCN 2011. [[IUCN Red List of Threatened Species]]]. Version 2011.2.</ref> Badak-badak di Semenanjung Malaysia pernah diberi nama taksonomi ''D. s. niger'', tetapi studi lanjutan menggabungkannya dengan populasi di sumatra.<ref name=Taxhistory>{{en}} {{cite journal |last=Rookmaaker |first=L. C. |date=1984 |title=The taxonomic history of the recent forms of Sumatran Rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis'') |journal=Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society |jstor=41492969 |volume=57 |issue=1 |pages=12–25 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=refs&CODE=ref_detail&id=1165238637}}</ref> |

|||

'''''D. s. harrissoni''''', juga dikenal sebagai '''[[badak sumatra timur]]''' atau '''badak kalimantan''', pernah tersebar luas di seluruh [[Pulau Kalimantan]]; saat ini hanya 10 ekor yang diperkirakan masih hidup.<ref name=IUCN/> Populasinya yang telah diketahui di Kalimantan menghuni [[Sabah]], sementara bukti video dari kamera intai juga memastikan kehadiran mereka di [[Kalimantan Timur]].<ref>{{en}} [http://www.wwf.or.id/index.cfm?uNewsID=29561&uLangID=1 Camera traps produce first ever hard evidence of Sumatran rhino population in Kalimantan forests] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180620101723/https://www.wwf.or.id/index.cfm?uNewsID=29561&uLangID=1 |date=2018-06-20 }}. WWF-Indonesia. 2 October 2013.</ref> Laporan mengenai adanya badak ini di [[Serawak]] belum dapat dikonfirmasi.<ref name="IUCN"/> Subspesies ini mendapat namanya dari Tom Harrisson, yang bekerja secara ekstensif dengan [[antropologi]] dan [[zoologi]] Kalimantan pada tahun 1960-an.<ref>{{en}} {{cite journal |last=Groves |first=C. P. |title=Description of a new subspecies of Rhinoceros, from Borneo, ''Didermocerus sumatrensis harrissoni'' |date=1965 |journal=Saugetierkundliche Mitteilungen |volume=13 |issue=3 |pages=128–131 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=refs&CODE=ref_detail&id=1165236867}}</ref> Subspesies Kalimantan ini secara nyata lebih kecil dibandingkan dengan dua subspesies lainnya.<ref name=Taxhistory/> Badak sumatra timur baru-baru ini dinyatakan [[punah di alam liar]] dan hanya tersisa tiga ekor (1 jantan dan 2 betina) dalam konservasi di Sabah.<ref>{{en}} {{citation |url=http://news.mongabay.com/2015/04/officials-sumatran-rhino-is-extinct-in-the-wild-in-sabah/ |title=Officials: Sumatran rhino is extinct in the wild in Sabah |date=April 23, 2015 |author=Jeremy Hance |publisher=Mongabay}}</ref> |

|||

'''''D. s. lasiotis''''', dikenal sebagai '''[[badak sumatra utara]]''' atau '''badak chittagong''', pernah menghuni [[India]] dan [[Bangladesh]], tetapi telah dinyatakan [[punah]] di negara-negara tersebut. Laporan-laporan yang belum dikonfirmasi menunjukkan sejumlah populasi kecil yang mungkin masih bertahan hidup di [[Birma]], namun situasi politik di negara tersebut telah mencegah dilakukannya pemeriksaan.<ref name=IUCN/> Nama ''lasiotis'' berasal dari bahasa Yunani untuk "telinga berambut". Penelitian di kemudian hari menunjukkan bahwa telinga berambut yang dimiliki subspesies ini tidak lebih panjang daripada badak sumatra lainnya, tetapi ''D. s. lasiotis'' tetap menjadi suatu subspesies karena secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan subspesies lainnya.<ref name=Taxhistory/> |

|||

=== Evolusi === |

|||

{{utama|Badak#Evolusi}} |

|||

[[Berkas:Sumatran Rhino skeleton.jpg|jmpl|Kerangka badak sumatra.]] |

|||

Leluhur badak dahulu kala menyimpang dari [[hewan berkuku ganjil]] lainnya pada masa [[Ypresian|Eosen Awal]]. Perbandingan [[DNA mitokondria]] menunjukkan kesan bahwa leluhur dari badak modern terpisah dari leluhur [[Equidae]] sekitar 50 juta tahun yang lalu.<ref name = Tougard>{{en}} {{cite journal | author = Tougard, C. |author2=T. Delefosse |author3=C. Hoenni |author4=C. Montgelard | year = 2001 | title = Phylogenetic relationships of the five extant rhinoceros species (Rhinocerotidae, Perissodactyla) based on mitochondrial cytochrome ''b'' and 12s rRNA genes | journal = Molecular Phylogenetics and Evolution | volume = 19 | issue = 1 | pages = 34–44 | doi = 10.1006/mpev.2000.0903 | pmid = 11286489}}</ref><ref name=DNA>{{en}} {{cite journal | title = The Complete Mitochondrial DNA Sequence of the Greater Indian Rhinoceros, ''Rhinoceros unicornis'', and the Phylogenetic Relationship Among Carnivora, Perissodactyla, and Artiodactyla (+ Cetacea) | author = Xu, Xiufeng |author2=Axel Janke |author3=Ulfur Arnason | date=1 November 1996| journal = Molecular Biology and Evolution | volume = 13 | issue = 9 | pages = 1167–1173 | url = http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=refs&CODE=ref_detail&id=1165239622 | pmid = 8896369 | doi=10.1093/oxfordjournals.molbev.a025681}}</ref> [[Familia|Famili]] yang sekarang masih ada, [[Rhinocerotidae]], pertama kali muncul pada masa Eosen Akhir di [[Eurasia]], dan leluhur spesies badak yang masih ada sekarang mulai tersebar dari Asia pada masa [[Miosen]].<ref name=Lacombat>{{en}} {{cite book|last=Lacombat|first=Frédéric|editor-last=Fulconis|editor-first=R.|title=Save the rhinos: EAZA Rhino Campaign 2005/6|date=2005|chapter=The evolution of the rhinoceros|pages=46–49|location=London|publisher=[[European Association of Zoos and Aquaria]]}}</ref> |

|||

Badak sumatra dianggap paling sedikit [[sinapomorfi|karakter turunannya]] dari spesies badak yang masih ada saat ini, karena ciri-cirinya lebih mirip dengan leluhur Miosennya.<ref name=Dinerstein>{{en}} {{cite book|last=Dinerstein|first=Eric|title=The Return of the Unicorns; The Natural History and Conservation of the Greater One-Horned Rhinoceros|url=https://archive.org/details/returnofunicorns0000dine|date=2003|publisher=[[Columbia University Press]]|location=New York|isbn=0-231-08450-1}}</ref>{{rp|13}} Bukti [[paleontologi]]s dalam catatan fosil menunjukkan asal genus ''Dicerorhinus'' ini dari masa Miosen Awal, antara 23–16 juta tahun yang lalu. Banyak fosil yang telah diklasifikasikan sebagai genus ''Dicerorhinus'', namun tidak ada spesies baru lainnya dalam genus ini.<ref name=Groves1972/> Penanggalan [[Jam molekuler|molekuler]] menunjukkan terjadinya perpecahan ''Dicerorhinus'' dari keempat spesies lain yang masih ada pada 25.9 ± 1.9 juta tahun yang lalu. Tiga hipotesis telah diajukan terkait hubungan antara badak sumatra dengan spesies lainnya yang masih ada. Satu hipotesis menyatakan bahwa badak sumatra berkaitan erat dengan badak putih dan hitam di [[Afrika]], yang dibuktikan dengan adanya spesies yang memiliki dua cula, bukannya satu.<ref name = Tougard/> Ahli taksonomi lainnya menganggap badak sumatra adalah kerabat dekat (''sister [[takson|taxon]]'') badak jawa dan India, karena sebaran mereka bertumpang tindih sedemikian eratnya.<ref name = Tougard/><ref name=Groves1983>{{en}} {{cite journal |last=Groves |first=C. P. |date=1983 |title=Phylogeny of the living species of rhinoceros |journal=Zeitschrift fuer Zoologische Systematik und Evolutionsforschung |volume=21 |pages=293–313 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1178933911.pdf |format=PDF}}</ref> Hipotesis ketiga, yang mana berdasarkan pada analisis yang lebih baru, menyatakan bahwa dua badak Afrika, dua badak Asia, dan badak sumatra mewakili tiga garis keturunan yang pada dasarnya berbeda dan terpisah sejak sekitar 25,9 juta tahun yang lalu; masih belum jelas kelompok mana yang pertama kali menyimpang.<ref name=Tougard/><ref name=Cerdeno>{{en}} {{cite journal |last=Cerdeño |first=Esperanza |date=1995 |title=Cladistic Analysis of the Family Rhinocerotidae (Perissodactyla) |journal=Novitates |issn=0003-0082 |publisher=[[American Museum of Natural History]] |issue=3143 |url=http://digitallibrary.amnh.org/dspace/bitstream/2246/3566/1/N3143.pdf |format=PDF |access-date=2015-12-08 |archive-date=2009-03-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090327065404/http://digitallibrary.amnh.org/dspace/bitstream/2246/3566/1/N3143.pdf |dead-url=yes }}</ref> |

|||

Karena kemiripan [[morfologi]], badak sumatra diyakini berkerabat erat dengan [[badak berbulu wol]] (''Coelodonta antiquitatis'') yang sudah punah. Badak berbulu wol, dinamakan demikian karena lapisan rambut yang dimilikinya seperti pada badak sumatra, pertama kali muncul di Tiongkok; pada [[kala (geologi)|kala]] [[Pleistosen Akhir]], badak ini tersebar di seluruh benua Eurasia dari Korea hingga Spanyol. Badak berbulu wol berhasil selamat dari [[zaman es]] terakhir, namun sama seperti [[mamut berbulu]], seluruh atau sebagian besarnya telah punah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Meskipun beberapa kajian morfologi mempertanyakan hubungan antara kedua spesies tersebut,<ref name=Cerdeno/> analisis molekuler baru-baru ini mendukung anggapan bahwa keduanya berkerabat dekat (''sister taxa'').<ref name=Orlando>{{en}} {{cite journal |last1=Orlando |first1=Ludovic |last2=Leonard |first2=Jennifer A. |last3=Thenot |first3=Aurélie |last4=Laudet |first4=Vincent |last5=Guerin |first5=Claude |last6=Hänni |first6=Catherine |date=September 2003 |title=Ancient DNA analysis reveals woolly rhino evolutionary relationships |journal=Molecular Phylogenetics and Evolution |doi=10.1016/S1055-7903(03)00023-X |pmid=12927133 |volume=28 |issue=2 |pages=485–499 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175861453.pdf |format=PDF}}</ref> |

|||

== Deskripsi == |

|||

[[Berkas:SumatranRhino3 CincinnatiZoo.jpg|jmpl|Badak sumatra]] |

|||

Seekor badak sumatra dewasa tingginya sekitar 120–145 cm sampai pundak, panjang tubuhnya sekitar 250 cm, dan beratnya 500–800 kg;<ref name=LitStud/> sementara badak terbesar yang diketahui, yang berada di kebun binatang, beratnya mencapai 2.000 kg.<ref>{{en}} {{cite journal |last1=Groves |first1=C. P. |last2=Kurt |first2=F. |date=1972 |title=Dicerorhinus sumatrenis |journal=Mammalian Species |doi=10.2307/3503818 |volume=21 |pages=1–6 |url=http://www.science.smith.edu/msi/pdf/i0076-3519-021-01-0001.pdf |format=PDF |access-date=2015-12-08 |archive-date=2012-11-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121101134454/http://www.science.smith.edu/msi/pdf/i0076-3519-021-01-0001.pdf |dead-url=yes }}</ref> Layaknya spesies Afrika, badak ini memiliki dua cula. Yang ukurannya lebih besar adalah cula hidung, biasanya hanya sepanjang 15–25 cm, namun ada spesimen yang tercatat berukuran 81 cm.<ref name=LitStud/> Cula belakangnya jauh lebih kecil, biasanya kurang dari 10 cm panjangnya, dan sering kali hanya sedikit lebih besar dari sebuah tombol. Cula belakang (posterior) yang lebih kecil itu dikenal sebagai cula dahi (frontal), sedangkan cula hidung yang lebih besar dikenal sebagai cula depan (anterior).<ref name=Groves1972>{{en}} {{cite journal |last1=Groves |first1=Colin P. |last2=Kurt |first2=Fred |date=1972 |title=Dicerorhinus sumatrensis |journal=[[Mammalian Species]] |publisher=American Society of Mammalogists |doi=10.2307/3503818 |jstor=3503818 |number=21 |pages=1–6 |url=http://www.science.smith.edu/departments/Biology/VHAYSSEN/msi/pdf/i0076-3519-021-01-0001.pdf |format=PDF}}</ref> Cula-cula tersebut berwarna abu-abu gelap atau hitam. Meskipun spesies ini tidak dinyatakan sebagai [[dimorfisme seksual|dimorfik seksual]], pejantan memiliki cula yang lebih besar daripada betina. Badak sumatra diperkirakan dapat hidup selama 30–45 tahun di alam liar, sedangkan rekor waktu dalam penangkaran adalah seekor ''D. lasiotis'' betina yang hidup selama 32 tahun 8 bulan sebelum ia mati pada tahun 1900 di Kebun Binatang London.<ref name=Groves1972/> |

|||

Dua lipatan kulit yang tebal mengelilingi tubuhnya di bagian belakang kaki depan dan di depan kaki belakang. Badak ini memiliki lipatan kulit yang lebih kecil di sekitar lehernya. Kulitnya sendiri relatif tipis, hanya 10–16 mm; dan, di habitatnya di alam liar, badak ini tampaknya tidak memiliki [[Hipodermis#Lemak subkutan|lapisan lemak di bawah kulitnya]]. Rambutnya dapat saja lebat (rambut yang paling lebat terdapat pada anak badak) ataupun jarang, dan biasanya berwarna coklat kemerahan. Di alam liar, sulit untuk mengamati rambutnya karena badak-badak tersebut sering kali berlumuran lumpur. Namun, di penangkaran, rambutnya dapat bertumbuh dan menjadi lebih kasar, kemungkinan karena kurangnya gesekan yang ditimbulkan dari perjalanan menembus [[vegetasi]] (jika hidup di habitatnya di alam liar). Badak sumatra memiliki sebidang rambut panjang di sekitar telinga dan segumpal rambut tebal di ujung ekor. Sama seperti semua badak, penglihatannya sangat buruk. Badak sumatra termasuk cepat dan tangkas; mereka dapat mendaki gunung dengan mudah, dan dengan nyaman melintasi tepi sungai serta lereng yang curam.<ref name="van Strien"/><ref name=Groves1972/><ref name=LitStud>{{en}} {{cite journal |title=Dicerorhinus sumatrensis (Fischer), the Sumatran or two-horned rhinoceros: a study of literature |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=refs&CODE=ref_detail&id=1165239080 |last=van Strien |first=N. J. |date=1974 |journal=Mededelingen Landbouwhogeschool Wageningen |volume=74 |issue=16 |pages=1–82}}</ref> |

|||

== Penyebaran dan habitat == |

|||

[[Berkas:TamanNegara SungeiTembeling.jpg|jmpl|[[Taman Nasional Taman Negara]] dihuni satu-satunya populasi badak sumatra yang terkonsentrasi dan diketahui di daratan Asia.]] |

|||

Badak sumatra hidup di [[hutan pegunungan]], rawa, dan [[hutan hujan]] sekunder di dataran rendah maupun dataran tinggi. Badak tersebut mendiami daerah perbukitan yang dekat dengan air, terutama di bagian atas lembah-lembah yang curam dengan semak belukar yang sangat banyak. Badak sumatra pernah tersebar secara berkesinambungan sampai jauh ke utara yakni [[Birma]], [[India]] timur, dan [[Bangladesh]]. Laporan-laporan yang belum dikonfirmasi juga menyatakan bahwa badak tersebut pernah menghuni [[Kamboja]], [[Laos]], dan [[Vietnam]]. Semua hewan yang masih hidup, dan diketahui, tinggal di [[Semenanjung Malaysia]], [[Pulau Sumatra]], dan [[Sabah]], Kalimantan. Beberapa aktivis konservasi berharap masih dapat menemukan badak sumatra di Birma, walau sepertinya mustahil. Gejolak politik di Birma telah mencegah pengkajian dan penelitian terkait kemungkinan adanya individu badak yang bertahan di sana.<ref name=Foose>{{en}} {{Cite book|last = Foose|first = Thomas J. and van Strien, Nico|year = 1997|title = Asian Rhinos – Status Survey and Conservation Action Plan|url = https://archive.org/details/asianrhinosstatu0000unse|publisher = IUCN, Gland, Switzerland, and Cambridge, UK|isbn = 2-8317-0336-0}}</ref> Laporan terakhir mengenai keberadaan hewan-hewan liar dari spesies ini di perbatasan India berasal dari tahun 1990-an.<ref>{{en}} {{cite journal|author=Choudhury, A.U. |year=1997|title= The status of the Sumatran rhinoceros in north-eastern India|journal=Oryx|volume=31|issue=2|pages=151–152|doi=10.1046/j.1365-3008.1997.d01-9.x|url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/124/1246114027.pdf}}</ref> |

|||

Badak sumatra tersebar secara luas, jauh melebihi badak Asia lainnya, sehingga menyulitkan para aktivis atau ahli konservasi untuk melindungi spesies ini secara efektif.<ref name=Foose/> Hanya lima daerah yang diketahui dihuni badak sumatra: [[Taman Nasional Bukit Barisan Selatan]], [[Taman Nasional Gunung Leuser]], dan [[Taman Nasional Way Kambas]] di Sumatra; di Pulau Kalimantan berada di [[Lembah Danum]] ([[Sabah]], [[Malaysia]]) dan di sebelah barat [[Samarinda]] ([[Indonesia]]).<ref name="Habitat loss">{{en}} {{cite book|author = Dean, Cathy|author2=Tom Foose|year = 2005|chapter = Habitat loss|pages = 96–98|editor = Fulconis, R.|title = Save the rhinos: EAZA Rhino Campaign 2005/6|location = London|publisher = [[European Association of Zoos and Aquaria]] }}</ref> |

|||

[[Taman Nasional Kerinci Seblat]], [[taman nasional]] terbesar di Sumatra, diperkirakan dihuni sekitar 500 badak pada tahun 1980-an,<ref>{{en}} [https://web.archive.org/web/20120906034525/http://www.sosrhino.com/news/rhinonews121904.php "Rhino population at Indonesian reserve drops by 90 percent in 14 years"]. ''SOS Rhino''. 18 March 2012</ref> tetapi populasi ini sekarang dianggap sudah punah karena perburuan liar. Sangat tidak mungkin ada seekor pun yang masih bertahan hidup di Semenanjung Malaysia.<ref name=downwards/> |

|||

[[Berkas:Cloud forest mount kinabalu.jpg|jmpl|Suatu [[hutan pegunungan]] di [[Sabah]], [[Pulau Kalimantan]].]] |

|||

Analisis genetika terhadap populasi badak sumatra berhasil mengidentifikasi tiga garis keturunan genetik yang berbeda.<ref name= Morales/> [[Selat Malaka|Jalur penghubung antara Sumatra dan Malaysia]] bukanlah suatu penghalang berarti bagi badak-badak ini seperti [[Pegunungan Bukit Barisan]] di sepanjang Sumatra. Sebab badak di Sumatra bagian timur dan Semenanjung Malaysia memiliki kaitan yang lebih erat dibandingkan dengan badak di sisi lain pegunungan tersebut di Sumatra bagian barat. Dalam kenyataannya, badak Malaysia dan Sumatra timur sedikit sekali memperlihatkan varian genetika, populasi mereka kemungkinan besar tidak terpisah selama kala [[Pleistosen]], ketika permukaan air laut jauh lebih rendah dan Sumatra merupakan bagian dari daratan utama pada kala tersebut. Namun populasi di Sumatra maupun Malaysia cukup dekat kaitannya secara genetik, sehingga [[hibrida|perkawinan silang]] tidak akan menimbulkan masalah. Badak dari Kalimantan cukup berbeda sehingga para ahli [[genetika konservasi]] menyarankan untuk tidak menyilangkan garis keturunan mereka dengan populasi lainnya.<ref name= Morales/> Para ahli genetika konservasi baru-baru ini mulai mempelajari keragaman [[lungkang gen]] dalam populasi ini dengan mengidentifikasi [[Lokus (genetika)|lokus]] [[mikrosatelit]]. Hasil pengujian awal menemukan tingkatan variabilitas dalam populasi badak sumatra yang dapat dibandingkan dengan yang ada dalam populasi badak Afrika yang tidak terlalu terancam, tetapi keragaman genetika badak sumatra masih perlu dikaji lebih lanjut.<ref name=Scott04>{{en}} {{cite journal |last1=Scott |first1=C. |last2=Foose |first2=T. |last3=Morales |first3=J. C. |last4=Fernando |first4=P. |last5=Melnick |first5=D. J. |last6=Boag |first6=P. T. |last7=Davila |first7=J. A. |last8=Van Coeverden de Groot |first8=P. J. |date=2004 |title=Optimization of novel polymorphic microsatellites in the endangered Sumatran rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis'') |journal=Molecular Ecology Notes |publisher=Blackwell Publishing Ltd |volume=4 |issue=2 |pages=194–196 |doi=10.1111/j.1471-8286.2004.00611.x |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175856028.pdf |format=PDF}}</ref> |

|||

Meskipun badak sumatra telah dianggap punah di Kalimantan sejak tahun 1990-an, pada bulan Maret 2013 [[World Wide Fund for Nature|World Wide Fund]] (WWF) mengumumkan bahwa tim yang sedang memantau aktivitas [[orang utan]] di [[Kabupaten Kutai Barat]], [[Kalimantan Timur]], menemukan beberapa beberapa gigitan badak pada cabang kecil, jejak cula badak pada dinding lubang lumpur, bekas gesekan tubuh badak pada pohon, lubang lumpur, dan jejak kaki badak yang masih baru. Tim tersebut juga mengidentifikasikan bahwa badak-badak tersebut memakan lebih dari 30 spesies tanaman.<ref>{{en}} {{cite web |url=http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/29/traces-sumatran-rhino-found-kalimantan.html |title=Traces of Sumatran rhino found in Kalimantan |date=29 March 2013 |access-date=2015-12-09 |archive-date=2013-04-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130401034748/http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/29/traces-sumatran-rhino-found-kalimantan.html |dead-url=yes }}</ref> Pada tanggal 2 Oktober 2013, citra video hasil kamera intai yang menunjukkan adanya badak sumatra di Kutai Barat dirilis oleh WWF. Para ahli menganggap bahwa video tersebut menunjukkan dua hewan yang berbeda, meski citra yang didapat tidak begitu meyakinkan. Menurut [[Zulkifli Hasan]], [[Menteri Kehutanan Republik Indonesia]] pada saat itu, bukti video tersebut "sangat penting" dan menyebutkan bahwa Indonesia memiliki "target pertumbuhan populasi badak sebesar tiga persen per tahun".<ref name= Morales/><ref>{{en}} {{cite web|author=Squatters |url=http://www.thejakartaglobe.com/news/sumatran-rhino-caught-on-camera-in-east-kalimantan/ |title=Sumatran Rhino Caught on Camera in East Kalimantan |publisher=The Jakarta Globe |date=2 October 2013 |accessdate=2 August 2014}}</ref> |

|||

== Tingkah laku == |

|||

[[Berkas:Jackson rhino.jpg|jmpl|Pejantan ''D. s. lasiotis'' yang sudah punah dengan cula depan yang besar,<ref>{{cite book|author=Rookmaaker|title=The rhinoceros in captivity: a list of 2439 rhinoceroses kept from Roman times to 1994|url=http://books.google.com/books?id=vDijgNs_7Q0C&pg=PA125|year=1998|publisher=Kugler Publications|isbn=978-90-5103-134-8|pages=125–|author2=L. C.}}</ref> Kebun Binatang London, {{circa}} 1904.]] |

|||

Badak sumatra adalah binatang penyendiri, kecuali pada musim [[kawin]] dan selama membesarkan keturunan. [[wilayah (hewan)|Wilayah]] jangkauan pejantan dapat mencapai 50 km<sup>2</sup>, sedangkan betina 10–15 km<sup>2</sup>.<ref name="van Strien"/> Jangkauan para betina tampaknya terpisah oleh jarak, sedangkan jangkauan para pejantan sering kali saling bersinggungan. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa badak sumatra mempertahankan wilayah mereka melalui perkelahian. Penandaan wilayah masing-masing dilakukan dengan cara menggores tanah dengan kaki mereka, membengkokkan pohon muda dengan pola yang khas, dan meninggalkan kotoran. Badak sumatra biasanya paling aktif pada saat makan, pada waktu fajar, dan sesaat setelah senja. Pada siang hari, mereka berkubang dengan cara mandi lumpur untuk mendinginkan tubuh dan beristirahat. Saat [[musim hujan]], mereka pindah ke tempat yang lebih tinggi; pada masa-masa yang lebih dingin, mereka kembali ke daerah yang lebih rendah dalam wilayah jangkauan mereka.<ref name="van Strien"/> Kalau lubang lumpur tidak tersedia, badak tersebut akan memperdalam genangan air dengan kaki dan culanya. Kebiasaan berkubang membantu badak mempertahankan suhu tubuhnya dan melindungi kulitnya dari [[parasitisme|ektoparasit]] dan serangga lainnya. Spesimen di penangkaran, yang tidak mendapat waktu berkubang secara memadai, dengan cepatnya menderita kerusakan kulit dan [[peradangan]], per[[nanah]]an, masalah pada mata, peradangan kuku, kerontokan rambut, dan akhirnya mati. Suatu penelitian selama 20 bulan mengenai kebiasaan berkubang mendapati bahwa mereka tidak akan mengunjungi lebih dari tiga kubangan pada setiap waktu tertentu. Setelah 2–12 bulan menggunakan suatu kubangan tertentu, badak tersebut akan meninggalkannya. Biasanya mereka berkubang sekitar tengah hari selama dua sampai tiga jam sebelum mencari makan. Meskipun pengamatan terhadap badak sumatra di kebun-kebun binatang memperlihatkan bahwa mereka berkubang kurang dari 45 menit sehari, penelitian terhadap badak-badak liar menemukan bahwa mereka berkubang antara 80–300 menit (dengan rata-rata 166 menit) sehari.<ref name=Wallows>{{en}} {{cite journal | title = Wallows and Wallow Utilization of the Sumatran Rhinoceros (''Dicerorhinus Sumatrensis'') in a Natural Enclosure in Sungai Dusun Wildlife Reserve, Selangor, Malaysia | year = 2001 | journal = Journal of Wildlife and Parks | volume = 19 | pages = 7–12 | last = Julia Ng | first = S.C. |author2=Z. Zainal-Zahari |author3=Adam Nordin |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/124/1246174611.pdf}}</ref> |

|||

[[Berkas:Sumatran Rhino 001.jpg|jmpl|ka|Badak sumatra sedang berkubang.]] |

|||

Mengingat populasinya yang tesrsebar, kesempatan mempelajari [[epidemiologi]] badak sumatra amat terbatas. [[Caplak]] dan ''[[Gyrostigma]]'' dilaporkan sebagai penyebab kematian hewan dalam penangkaran pada abad ke-19.<ref name=LitStud/> Badak ini juga dikenal rentan terhadap [[surra]], suatu penyakit darah yang dapat disebarkan oleh [[pikat]] yang membawa ''[[Trypanosoma]]'' yang bersifat parasit; pada tahun 2004, kelima badak di Pusat Konservasi Badak Sumatra mati selama kurun waktu 18 hari setelah terinfeksi penyakit ini.<ref name=Mohamad2006/> Badak sumatra tidak memiliki [[predator]] yang diketahui selain manusia. [[Harimau]] dan [[anjing]] liar mungkin mampu membunuh anak badak, tetapi anak-anak tersebut tetap tinggal dekat dengan induk mereka, dan frekuensi pembunuhan yang demikian tidak diketahui. Meskipun wilayah jangkauan badak sumatra bersinggungan dengan [[gajah asia|gajah]] dan [[tapir asia|tapir]], badak tersebut tampaknya tidak bersaing dalam memperebutkan makanan atau habitat. Gajah (''Elephas maximus'') dan badak sumatra bahkan diketahui saling berbagi jalan atau lintasan, dan banyak spesies yang lebih kecil seperti rusa, babi hutan, dan anjing liar menggunakan lintasan yang dirintis oleh badak dan gajah.<ref name="van Strien"/><ref name=Borner/> |

|||

Badak sumatra mempertahankan lintasan-lintasan dalam wilayah jangkauannya. Lintasan tersebut terbagi menjadi dua jenis. Lintasan utama akan digunakan oleh beberapa generasi badak untuk melakukan perjalanan antar daerah penting dalam wilayah jangkauan masing-masing badak, seperti antar kawasan [[menjilat mineral|menggaram]], atau dalam [[koridor satwa liar|koridor]] yang melewati medan tak bersahabat yang memisahkan antar wilayah jangkauan. Dalam daerah makanan, badak tersebut akan membuat lintasan yang lebih kecil, yang masih tertutup vegetasi, menuju daerah yang mengandung makanan. Pernah ditemukan adanya lintasan badak sumatra yang menyeberangi sungai yang lebih dalam dari 1,5 [[meter|m]] dan sekitar 50 m lebarnya. Arus dari sungai-sungai ini dikenal kuat, tetapi badak sumatra adalah perenang tangguh.<ref name=Groves1972/><ref name=LitStud/> Jarangnya kubangan di tepi sungai dalam jangkauan badak sumatra menandakan bahwa mereka terkadang mandi di sungai sebagai ganti berkubang.<ref name=Borner/> |

|||

=== Menu makanan === |

|||

{| class="infobox" style="float:right; clear:right; margin-left:1em; margin-right:0; font-size:90%; width:150px;" |

|||

|- |

|||

|[[Berkas:MallotesPhilipensis.jpg|100x100px]] |

|||

|[[Berkas:Garcinia mangostana fruit1.jpg|100x100px]] |

|||

|- |

|||

|[[Berkas:Eugenia1.jpg|100x100px]] |

|||

|[[Berkas:Ardisia crenata6.jpg|100x100px]] |

|||

|- |

|||

| colspan="2" style="width:150px;"|Searah jarum jam dari kiri atas: ''[[Mallotus philippensis|Mallotus]]'', [[manggis]], ''[[Ardisia]]'', dan ''[[Eugenia]]''.<ref name=Borner/><ref name=Biotropica/> |

|||

|} |

|||

Waktu makan badak sumatra kebanyakan pada saat sebelum malam tiba dan pagi hari. Mereka adalah hewan [[Memakan daun (herbivori)|herbivora]], dengan menu makanan pohon muda, dedaunan, buah-buahan, ranting dan tunas pohon.<ref name=Groves1972/> Badak tersebut biasanya mengkonsumsi sampai dengan 50 kg makanan sehari.<ref name="van Strien"/> Para peneliti berhasil mengidentikasi bahwa ada lebih dari 100 spesies makanan menjadi konsumsi badak sumatra, terutama dengan cara mengukur sampel-sampel kotoran mereka. Porsi terbesar dari menu makanan mereka adalah anakan pohon dengan diameter batang 1–6 cm. Badak sumatrabiasanya mendorong pohon-pohon muda ini dengan tubuhnya, berjalan di atas pohon tersebut tanpa menginjaknya untuk dapat memakan daun-daunnya. Banyak spesies tanaman yang dikonsumsi badak sumatra hanya dalam porsi kecil, sehingga menunjukkan bahwa badak tersebut sering mengganti menu makanannya dan makan di lokasi yang berbeda.<ref name=Borner/> Di antara tanaman-tanaman yang paling umum dimakan badak sumatra, terdapat banyak spesies dari suku [[Euphorbiaceae]], [[Rubiaceae]], dan [[Melastomataceae]]. Spesies yang paling umum dikonsumsi badak tersebut adalah ''[[Eugenia]]''.<ref name=Biotropica/> |

|||

Menu makanan nabati dari badak sumatra kaya akan [[serat pangan|serat]] dan hanya berkadar [[Protein (nutrien)|protein]] sedang.<ref name=Dierenfeld06>{{en}} {{cite journal |last1=Dierenfeld |first1=E. S. |last2=Kilbourn |first2=A. |last3=Karesh |first3=W. |last4=Bosi |first4=E. |last5=Andau |first5=M. |last6=Alsisto |first6=S. |date=2006 |title=Intake, utilization, and composition of browses consumed by the Sumatran rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis harissoni'') in captivity in Sabah, Malaysia |journal=Zoo Biology |volume=25 |issue=5 |pages=417–431 |doi=10.1002/zoo.20107 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=refs&CODE=ref_detail&id=1177944548}}</ref> Proses "[[Menjilat mineral|menggaram]]" sangat penting untuk nutrisi badak sumatra. Tempat menggaram dapat berupa [[kolam lumpur]], [[infiltrasi|rembesan]] air asin, atau [[mata air panas]] yang kecil. Tempat-tempat tersebut juga berperan sebagai fungsi sosial yang penting bagi badak-badak tersebut; badak jantan berkunjung ke tempat itu agar dapat menangkap aroma betina yang sedang [[siklus estrus|berahi]]. Namun beberapa badak sumatra tinggal di daerah di mana tidak tersedia tempat menggaram, atau badak-badak tersebut belum teramati ketika sedang menggunakan tempat-tempat tersebut. Badak-badak ini dapat memenuhi kebutuhan mineral yang diperlukannya dengan cara mengkonsumsi tanaman yang kaya akan mineral.<ref name=Borner/><ref name=Biotropica>{{en}} {{cite journal |last1=Lee |first1=Yook Heng |last2=Stuebing |first2=Robert B. |last3=Ahmad |first3=Abdul Hamid |date=1993 |title=The Mineral Content of Food Plants of the Sumatran Rhino (''Dicerorhinus sumatrensis'') in Danum Valley, Sabah, Malaysia |journal=Biotropica |publisher=The Association for Tropical Biology and Conservation |doi=10.2307/2388795 |jstor=2388795 |volume=3 |issue=5 |pages=352–355 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1178937425.pdf |format=PDF}}</ref> |

|||

=== Komunikasi === |

|||

<div class="noprint"> |

|||

{| class="infobox" style="float:right; clear:right; margin-left:1em; margin-right:0; font-size:90%;" |

|||

|- |

|||

! style="background:#DCDCDC;" |Suara badak sumatra<br>(berkas .wav)<ref name=Acoustical/> |

|||

|- |

|||

! style="background:#000;" colspan="2"| |

|||

|- |

|||

| |

|||

* [ftp://ftp.aip.org/epaps/acoust_res_lett/E-ARLOFJ-4-005303/MM.1.wav ''Eep''] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181107055721/ftp://ftp.aip.org/epaps/acoust_res_lett/E-ARLOFJ-4-005303/MM.1.wav |date=2018-11-07 }} |

|||

* [ftp://ftp.aip.org/epaps/acoust_res_lett/E-ARLOFJ-4-005303/MM.2.wav "Paus"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181107055721/ftp://ftp.aip.org/epaps/acoust_res_lett/E-ARLOFJ-4-005303/MM.2.wav |date=2018-11-07 }} |

|||

* [ftp://ftp.aip.org/epaps/acoust_res_lett/E-ARLOFJ-4-005303/MM.3.wav "Tiupan peluit"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20181107055720/ftp://ftp.aip.org/epaps/acoust_res_lett/E-ARLOFJ-4-005303/MM.3.wav |date=2018-11-07 }} |

|||

|} |

|||

</div> |

|||

Badak sumatra merupakan spesies badak yang paling vokal (banyak bersuara).<ref name=Acoustical/> Pengamatan terhadap spesies ini di kebun-kebun binatang memperlihatkan bahwa badak sumatrahampir terus menerus bersuara, dan diketahui bahwa mereka juga melakukannya di alam liar.<ref name=LitStud/> Badak sumatra mengeluarkan tiga suara berbeda: ''eep'', "paus", dan "tiupan peluit". ''Eep'', berupa satu dengkingan pendek selama satu detik, merupakan suara yang paling umum. "Paus", dinamakan demikian karena kemiripannya dengan [[vokalisasi paus|vokalisasi]] [[paus bungkuk]], merupakan suara yang paling serupa dengan nyanyian dan kedua yang paling umum. Nada suara "paus" bervariasi dan berlangsung selama 4–7 detik. "Tiupan peluit" merupakan suara siulan selama 2 detik yang segera disusul dengan suatu semburan udara. "Tiupan peluit" adalah vokalisasi yang paling keras, cukup keras untuk membuat jeruji besi pada kandang kebun binatang di mana badak tersebut diamati menjadi bergetar. Maksud dari semua vokalisasi ini tidak diketahui, meskipun ada teori yang menyatakan bahwa mereka melakukannya untuk menyampaikan adanya bahaya, kesiapan secara seksual, dan lokasi, seperti halnya vokalisasi [[ungulata|hewan berkuku]] lainnya. "Tiupan peluit" dapat terdengar dari jarak yang sangat jauh, bahkan dalam semak lebat di mana badak sumatratinggal. Vokalisasi dengan volume serupa dari [[gajah]] terbukti dapat terdengar hingga jarak 9,8 km dan "tiupan peluit" mungkin dapat terdengar sampai sejauh itu juga.<ref name=Acoustical>{{en}} {{cite journal | journal = Acoustics Research Letters Online | doi = 10.1121/1.1588271 | year = 2003 | title = Songlike vocalizations from the Sumatran Rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis'') |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175856669.pdf| author1=von Muggenthaler, Elizabeth |author2=Paul Reinhart |author3=Brad Limpany |author4=R. Barton Craft | volume = 4 | issue = 3 | page = 83}}</ref> Badak sumatrakadang-kadang memilin anakan pohon yang tidak mereka makan. Perilaku ini diyakini sebagai suatu bentuk [[komunikasi hewan|komunikasi]], sering kali menandakan adanya persimpangan dalam suatu lintasan.<ref name=Borner/> |

|||

=== Reproduksi === |

|||

[[Berkas:Sumatran rhinoceros four days old.jpg|jmpl|Seekor induk dengan anaknya yang berusia 4 hari.]] |

|||

Betina mencapai kematangan seksual pada usia 6–7 tahun, sedangkan jantan pada usia sekitar 10 tahun. [[Periode gestasi]] badak sumatra sekitar 15–16 bulan. Seekor anak, yang mana beratnya secara umum 40–60 kg, disapih setelah berusia sekitar 15 tahun dan tetap tinggal bersama induknya selama 2–3 tahun pertama hidupnya. Di alam liar, interval kelahiran spesies ini diperkirakan antara empat sampai lima tahun; belum ada penelitian tentang bagaimana perilaku atau cara mereka mengasuh keturunannya secara alamiah.<ref name="van Strien"/> |

|||

Kebiasaan perkembangbiakan badak sumatra telah diteliti dalam penangkaran. Kedekatan secara seksual diawali dengan masa percumbuan yang ditandai dengan meningkatnya vokalisasi, pembesaran ekor, [[buang air kecil]], dan meningkatnya kontak fisik; baik jantan maupun betina menggunakan moncong mereka untuk menyentuh kepala dan alat kelamin pasangannya. Pola percumbuan seperti ini paling mirip dengan [[badak hitam]]. Badak sumatra jantan yang masih muda sering kali terlalu agresif terhadap yang betina, terkadang mereka melukai dan bahkan membunuhnya selama percumbuan. Di alam liar, sang betina dapat melarikan diri dari pejantan yang terlalu agresif, namun tidak demikian jika di kandang penangkaran yang ruang geraknya terbatas sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Ketidakmampuan badak betina untuk meloloskan diri dari pejantan yang agresif mungkin sedikit banyak berperan terhadap rendahnya tingkat keberhasilan program-program perkembangbiakan dalam penangkaran.<ref name=ZZ2005>{{en}} {{cite journal |last1=Zainal Zahari |first1=Z. |last2=Rosnina |first2=Y. |last3=Wahid |first3=H. |last4=Yap |first4=K. C. |last5=Jainudeen |first5=M. R. |title=Reproductive behaviour of captive Sumatran rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis'') |date=2005 |journal=Animal Reproduction Science |doi=10.1016/j.anireprosci.2004.04.041 |pmid=15581515 |volume=85 |issue=3–4 |pages=327–335 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175857492.pdf |format=PDF}}</ref><ref name=ZZ2002>{{en}} {{cite journal |last1=Zainal-Zahari |first1=Z. |last2=Rosnina |first2=Y. |last3=Wahid |first3=H. |last4=Jainudeen |first4=M. R. |date=2002 |title=Gross Anatomy and Ultrasonographic Images of the Reproductive System of the Sumatran Rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis'') |journal=Anatomia, Histologia, Embryologia: Journal of Veterinary Medicine Series C |doi=10.1046/j.1439-0264.2002.00416.x |pmid=12693754 |volume=31 |issue=6 |pages=350–354}}</ref><ref name=Roth06/> |

|||

Masa [[siklus estrus|berahi]] itu sendiri, saat badak betina bersikap reseptif terhadap badak jantan, berlangsung sekitar 24 jam, dan pengamatan-pengamatan telah mencatat bahwa masa tersebut terulang kembali dalam interval 21–25 hari. Badak-badak di [[Kebun Binatang Cincinnati]] teramati melakukan persetubuhan selama 30–50 menit, serupa lamanya dengan badak-badak yang lain; pengamatan dalam Pusat Konservasi Badak Sumatra di Malaysia memperlihatkan suatu siklus persetubuhan yang lebih singkat. Karena Kebun Binatang Cincinnati memiliki sejarah kehamilan yang sukses, dan badak lainnya juga menunjukkan periode persetubuhan yang sama lamanya, kebiasaan yang lama ini kemungkinan merupakan perilaku alaminya.<ref name=ZZ2005/> Meskipun pengamatan para peneliti memperlihatkan kesuksesan terjadinya pembuahan, semua kehamilan ini berakhir dengan kegagalan karena berbagai alasan hingga kesuksesan kelahiran pertama dalam penangkaran pada tahun 2001; penelitian terhadap kegagalan-kegagalan ini di Kebun Binatang Cincinnati menemukan bahwa [[ovulasi]] badak sumatradisebabkan oleh aktivitas [[kawin]] dan kadar [[progesteron]]nya tak terduga.<ref name=Roth>{{en}} {{cite journal |last1=Roth |first1=T. L. |last2=O'Brien |first2=J. K. |last3=McRae |first3=M. A. |last4=Bellem |first4=A. C. |last5=Romo |first5=S. J. |last6=Kroll |first6=J. L. |last7=Brown |first7=J. L. |title=Ultrasound and endocrine evaluation of the ovarian cycle and early pregnancy in the Sumatran rhinoceros, ''Dicerorhinus sumatrensis'' |date=2001 |journal=Reproduction |doi=10.1530/rep.0.1210139 |pmid=11226037 |volume=121 |issue=1 |pages=139–149 |id={{hdl|10088/324}} |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175858291.pdf |format=PDF}}</ref> Keberhasilan [[pemuliaan]] akhirnya tercapai pada tahun 2001, 2004, dan 2007 dengan pemberian [[progestin]] tambahan kepada badak hamil.<ref name=Roth03/> Baru-baru ini seekor anak badak sumatra dilahirkan dalam penangkaran dari seekor betina yang terancam punah di Indonesia bagian barat, kelahiran seperti ini merupakan yang kelima dalam satu seperempat abad.<ref>{{en}} {{cite news|title=Endangered Sumatran rhino gives birth in Indonesia|work=Times of India|date=24 June 2012|url=http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/flora-fauna/Endangered-Sumatran-rhino-gives-birth-in-Indonesia/articleshow/14358981.cms|access-date=2015-12-10|archive-date=2012-06-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20120626153930/http://timesofindia.indiatimes.com/home/environment/flora-fauna/Endangered-Sumatran-rhino-gives-birth-in-Indonesia/articleshow/14358981.cms|dead-url=unfit}}</ref> |

|||

== Konservasi == |

|||

[[Berkas:Sumatran Rhinoceros Way Kambas 2008.jpg|jmpl|''D. s. sumatrensis'']] |

|||

[[Berkas:Sumatran Rhinoceros - Rapunzel.jpg|jmpl|Rapunzel, seekor badak sumatradi Kebun Binatang Bronxa yang sekarang telah mati.]] |

|||

Jumlah badak sumatra pernah cukup banyak di [[Asia Tenggara]]. Saat ini diperkirakan kurang dari 100 ekor yang masih hidup.<ref name=IUCN/> Spesies ini tergolong [[kritis (konservasi)|kritis]] (terutama karena perburuan ilegal), sementara survei terakhir pada tahun 2008 memperkirakan sekitar 250 ekor yang masih bertahan hidup.<ref name="IUCN-04-2013">{{en}} {{cite web|url=http://www.iucn.org/?12741%2FLast-chance-for-the-Sumatran-rhino |title=Last chance for the Sumatran rhino |publisher=IUCN |date=4 April 2013 |accessdate=2 August 2014}}</ref><ref name="mongabay-04-2013">{{en}} {{cite web|url=http://news.mongabay.com/2013/0408-hance-sumatran-rhino-100.html |title=Sumatran rhino population plunges, down to 100 animals |publisher=News.mongabay.com |date=8 April 2013 |accessdate=2 August 2014}}</ref> Sampai dengan awal tahun 1990-an, penurunan populasi diperkirakan lebih dari 50% per dekade, dan populasi yang tersebar serta sedikit tersebut saat ini menghadapi risiko [[depresi penangkaran sanak]] yang tinggi.<ref name=IUCN/> Sebagian besar habitatnya yang tersisa adalah di daerah pegunungan Indonesia yang relatif sulit dijangkau.<ref name=Rabinowitz>{{en}} {{Cite journal | author = Rabinowitz, Alan | year = 1995 | title = Helping a Species Go Extinct: The Sumatran Rhino in Borneo | url = https://archive.org/details/sim_conservation-biology_1995-06_9_3/page/482 | journal = Conservation Biology | volume = 9 | issue = 3 | pages = 482–488 | doi = 10.1046/j.1523-1739.1995.09030482.x }}</ref><ref name=Strien2001>{{en}} {{Cite journal | journal = Proceedings of the International Elephant and Rhino Research Symposium, Vienna, June 7–11, 2001 | publisher = Scientific Progress Reports | year = 2001 | title = Conservation Programs for Sumatran and Javan Rhino in Indonesia and Malaysia | last = van Strien | first = Nico J. }}</ref> |

|||

[[Berkas:Sumatran Rhino.jpg|lurus|jmpl|Seekor induk dengan anaknya]] |

|||

[[Perburuan liar]] badak sumatra menimbulkan keprihatinan, sebab harga culanya diperkirakan mencapai [[US$]] 30.000 per kilogram.<ref name=Dinerstein/>{{rp|31}} Spesies ini telah diburu secara berlebihan selama berabad-abad, sehingga membuat populasinya sangat berkurang dan masih mengalami penurunan hingga sekarang.<ref name=IUCN/> Badak tersebut sulit untuk diamati dan diburu secara langsung (seorang peneliti lapangan menghabiskan waktu tujuh minggu dengan bersembunyi di sebuah pohon dekat tempat [[menjilat mineral|menggaram]] tanpa pernah mengamati seekor badak pun secara langsung), sehingga para pemburu memanfaatkan perangkap tombak dan perangkap lubang. Pada tahun 1970-an, dibuat dokumentasi terkait pemanfaatan anggota-anggota tubuh badak di kalangan masyarakat setempat Sumatra, seperti penggunaan cula badak dalam [[jimat]] dan adanya kepercayaan masyarakat bahwa cula memberikan beberapa perlindungan terhadap racun. Daging badak yang dikeringkan digunakan sebagai obat untuk [[diare]], [[kusta]], dan [[tuberkulosis]]. "Minyak badak", suatu ramuan yang dibuat dengan cara merendam tengkorak badak dalam [[minyak kelapa]] selama beberapa minggu, dapat digunakan untuk mengobat penyakit-penyakit kulit. Sejauh mana penggunaan dan kepercayaan dalam praktik-praktik ini tidak diketahui.<ref name=LitStud/><ref name=Foose/><ref name=Borner>{{en}} {{cite book|last=Borner|first=Markus|date=1979|title=A field study of the Sumatran rhinoceros Dicerorhinus sumatrensis Fischer, 1814: Ecology and behaviour conservation situation in Sumatra|publisher=Zurich: Juris Druck & Verlag|isbn=3-260-04600-3}}</ref> Cula badak pernah diyakini penggunaannya secara luas sebagai [[afrodisiak]]; walaupun pada kenyataannya [[pengobatan tradisional Tionghoa]] tidak pernah menggunakannya untuk tujuan ini.<ref name=Dinerstein/>{{rp|29}} Namun demikian perburuan spesies ini terutama didorong oleh adanya permintaan cula badak yang diduga demi khasiat obat.<ref name=IUCN/> |

|||

Hutan hujan di Indonesia dan Malaysia, tempat hunian badak sumatra, juga menjadi sasaran [[pembalakan liar]] ataupun yang legal karena harapan untuk mendapatkan kayu keras dari hutan-hutan tersebut. Kayu langka seperti [[Merbau Pantai|merbau]], [[meranti]], dan [[Getah perca|semaram]] sangat bernilai di pasar internasional, harganya mencapai $1,800 per m<sup>3</sup>. Penegakan hukum atas penebangan liar sulit dilakukan karena adanya kehidupan manusia di dalam atau dekat dengan banyak dari hutan yang sama dengan yang dihuni badak tersebut. [[Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004|Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004]] telah digunakan sebagai alasan untuk membenarkan aktivitas [[penebangan kayu]] yang baru. Meskipun kayu keras dalam hutan hujannya badak sumatra ditujukan untuk pasar internasional dan tidak banyak digunakan dalam bidang konstruksi di dalam negeri, jumlah izin penebangan hutan ini telah meningkat secara dramatis akibat [[tsunami]] tersebut.<ref name="Habitat loss"/> Tetapi, walaupun badak sumatra disebut-sebut sangat sensitif terhadap gangguan habitat, tampaknya hal ini tidak sebanding dengan adanya aktivitas [[perburuan]], sebab mereka sedikit banyak mampu bertahan dalam kondisi hutan apa pun.<ref name=IUCN/> |

|||

[[Badak sumatratimur|Badak sumatra timur]] dipastikan telah [[punah di alam liar]] pada bulan April 2015, dan hanya tersisa 3 ekor di penangkaran.<ref>{{en}} {{cite web |url= http://news.mongabay.com/2015/0423-hance-sumatran-rhino-sabah-extinct.html|title= Officials: Sumatran rhino is extinct in the wild in Sabah|last1= Hance|first1= Jeremy|last2= |first2= |date= April 23, 2015|website= news.mongabay.com|publisher= |access-date= April 27, 2015}}</ref> Sementara badak sumatra daratan di Malaysia dipastikan telah punah di alam liar pada bulan Agustus 2015.<ref>{{en}} {{cite web|url= http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/08/21/sumatran-rhino-now-extinct-in-malaysian-wild/|title= Officials:Sumatran rhino now extinct in Malaysian wild|date= August 21, 2015|website= http://www.freemalaysiatoday.com|publisher= |access-date= August 21, 2015|archive-date= 2015-09-24|archive-url= https://web.archive.org/web/20150924044835/http://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2015/08/21/sumatran-rhino-now-extinct-in-malaysian-wild/|dead-url= yes}}</ref> |

|||

=== Dalam penangkaran === |

|||

[[Berkas:Begum, London Zoo.jpg|jmpl|"Begum", seekor ''D. s. lasiotis'' betina, menghuni Kebun Binatang London dari 15 Februari 1872 sampai 31 Agustus 1900.]] |

|||

Badak sumatra tidak dapat berkembang dengan baik di luar [[ekosistem]] mereka. Belum ada seekor pun spesimen yang lahir dalam suatu [[kebun binatang]] sejak sebuah kelahiran tunggal yang sukses pada tahun 1889 di [[Kebun Binatang Alipore|Kebun Binatang Kolkata]]. Pada tahun 1872, [[Kebun Binatang London]] mendapatkan sepasang jantan dan betina yang tertangkap di [[Chittagong]] pada tahun 1868. Sang betina yang diberi nama "Begum" bertahan hidup sampai tahun 1900, sebuah rekor sepanjang masa untuk seekor badak dalam penangkaran.<ref>{{en}} {{cite book|last=Lydekker|first=Richard|date=1900|title=The great and small game of India, Burma, and Tibet|publisher=Asian Educational Services|isbn=978-81-206-1162-7|url=http://books.google.com/?id=_eQA6LDdpiQC&pg=PA27}}</ref> Begum merupakan salah satu dari setidaknya tujuh spesimen subspesies ''[[badak sumatrautara|D. s. lasiotis]]'' yang telah punah yang pernah dimiliki kebun-kebun binatang dan sirkus-sirkus.<ref name=LitStud/> Pada tahun 1972, Subur, satu-satunya badak sumatra yang masih tersisa dalam penangkaran, mati di [[Kebun Binatang Kopenhagen]].<ref name=LitStud/> |

|||

Meskipun reproduksi spesies ini masih kurang sukses, pada awal tahun 1980-an beberapa lembaga konservasi memulai suatu program perkembangbiakan badak sumatra di dalam tempat penangkaran. Antara tahun 1984 dan 1996, program [[konservasi]] ''[[konservasi ex situ|ex situ]]'' memindahkan 40 badak sumatradari habitat asli mereka ke berbagai kebun binatang dan tempat penampungan di seluruh dunia. Kendati pada awalnya ada harapan yang besar, dan ada banyak penelitian yang dilakukan pada spesimen-spesimen dalam penangkaran, hingga akhir tahun 1990-an tidak ada satu badak pun yang lahir melalui program ini, dan sebagian besar pendukungnya sepakat bahwa program ini telah gagal. Pada tahun 1997, kelompok spesialis badak Asia dari [[IUCN]], yang pernah mendukung program tersebut, menyatakan bahwa program tersebut telah gagal "bahkan dalam mempertahankan spesies ini dalam batasan angka kematian yang dapat diterima", dengan catatan bahwa selain kurangnya jumlah kelahiran, 20 ekor dari keseluruhan badak hasil tangkapan telah mati.<ref name=Foose/> Pada tahun 2004, wabah [[surra]] di Pusat Konservasi Badak Sumatra membunuh semua badak dalam penangkaran di Semenanjung Malaysia, sehingga mengurangi keseluruhan populasi badak dalam penangkaran menjadi delapan ekor saja.<ref name=Mohamad2006>{{en}} {{cite journal |last1=Mohamad |first1=Aidi |last2=Vellayan |first2=S. |last3=Radcliffe |first3=Robin W. |last4=Lowenstine |first4=Linda J. |last5=Epstein |first5=Jon |last6=Reid |first6=Simon A. |last7=Paglia |first7=Donald E. |last8=Radcliffe |first8=Rolfe M. |last9=Roth |first9=Terri L. |last10=Foose |first10=Thomas J. |author11=Mohamad Khan bin Momin Khan |date=2006 |title=Trypanosomiasis (surra) in the captive Sumatran rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis sumatrensis'') in Peninsular Malaysia |journal=Proceedings of the Fourth Rhino Keepers workshop 2005 at Columbus, Ohio |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175857689.pdf |format=PDF}}</ref><ref name=Strien2001/> |

|||

[[Berkas:Subur.jpg|jmpl|[[Taksidermi|Hasil pengawetan]] badak sumatraterakhir dalam penangkaran pada tahun 1970-an, yakni seekor betina bernama "Subur" yang mati pada tahun 1972.]] |

|||

Tujuh ekor dari keseluruhan badak tangkapan tersebut dikirim ke Amerika Serikat (yang lainnya tetap di Asia Tenggara), tetapi pada tahun 1997 jumlah mereka berkurang menjadi tiga: seekor betina di [[Kebun Binatang Los Angeles]], seekor jantan di [[Kebun Binatang Cincinnati]], dan seekor betina di [[Kebun Binatang Bronx]]. Sebagai upaya terakhir, ketiga badak tersebut kemudian disatukan di Cincinnati. Pada akhirnya, setelah berbagai kegagalan upaya selama bertahun-tahun, Emi (seekor betina dari Los Angeles) hamil untuk yang keenam kalinya, dengan seekor jantan bernama Ipuh dari kebun binatang tersebut. Lima kehamilan sebelumnya selalu berakhir dengan kegagalan. Para peneliti di kebun binatang tersebut telah belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, dan walaupun menggunakan bantuan pengobatan hormon khusus, Emi akhirnya melahirkan seekor anak badak jantan yang sehat bernama Andalas (artinya Sumatra) pada bulan September 2001.<ref name=CincZoo1>{{en}} {{cite web | url = http://www.cincinnatizoo.org/Conservation/GlobalConservation/SumatranRhino/BirthAnnouncement/Legacy/legacy.html | title = Andalas – A Living Legacy | work = [[Cincinnati Zoo]] | accessdate = 4 November 2007 | archiveurl = https://web.archive.org/web/20071117233421/http://www.cincinnatizoo.org/Conservation/GlobalConservation/SumatranRhino/BirthAnnouncement/Legacy/legacy.html | archivedate = 2007-11-17 | deadurl = yes }}</ref> Kelahiran Andalas merupakan kelahiran pertama yang sukses dari seekor badak sumatra di dalam penangkaran selama kurun waktu 112 tahun. Seekor anak badak perempuan bernama Suci menyusul pada 30 Juli 2004.<ref name=CincZoo2>{{en}} {{cite web | url = http://www.cincinnatizoo.org/Conservation/GlobalConservation/SumatranRhino/BirthAnnouncement/announcement.html | title = It's a Girl! Cincinnati Zoo's Sumatran Rhino Makes History with Second Calf | accessdate = 4 November 2007 | work = [[Cincinnati Zoo]] | archiveurl = https://web.archive.org/web/20071027165441/http://www.cincinnatizoo.org/Conservation/GlobalConservation/SumatranRhino/BirthAnnouncement/announcement.html | archivedate = 2007-10-27 | dead-url = yes }}</ref> Pada tanggal 29 April 2007, Emi melahirkan untuk yang ketiga kalinya, ia melahirkan anak keduanya yang jantan yang bernama Harapan atau Harry.<ref name=Roth03>{{en}} {{cite journal | title = Breeding the Sumatran rhinoceros (''Dicerorhinus sumatrensis'') in captivity: behavioral challenges, hormonal solutions | author = Roth, T.L. | year = 2003 | journal = Hormones and Behavior |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175860343.pdf| volume = 44 | page = 31 | doi = 10.1016/S0018-506X(03)00068-0 }}</ref><ref name=CincZoo3>{{en}} {{cite web | url = http://www.cincinnatizoo.org/VisitorGuide/zoonews/RhinoCalf/itsaboy.html | title = Meet "Harry" the Sumatran Rhino! | accessdate = 4 November 2007 | work = [[Cincinnati Zoo]] | archiveurl = https://web.archive.org/web/20071117233448/http://www.cincinnatizoo.org/VisitorGuide/zoonews/RhinoCalf/itsaboy.html | archivedate = 2007-11-17 | deadurl = yes }}</ref> Pada tahun 2007, Andalas yang selama ini menghuni Kebun Binatang Los Angeles dikembalikan ke [[Sumatra]] untuk ambil bagian dalam program [[pemuliaan]] dengan para betina yang sehat,<ref name=Roth06>{{en}} {{cite journal |last1=Roth |first=Terri L. |last2=Radcliffem |first2=Robin W. |last3=van Strien |first3=Nico J. |date=2006 |title=New hope for Sumatran rhino conservation |edition=abridged from Communiqué |journal=International Zoo News |volume=53 |issue=6 |pages=352–353 |url=http://www.rhinoresourcecenter.com/pdf_files/117/1175856162.pdf |format=PDF}}</ref><ref name=Watson>{{en}} {{cite news|url = http://articles.latimes.com/2007/apr/26/world/fg-rhino26|title = Come into my mud pool|author = Watson, Paul|work = [[The Los Angeles Times]]|date = 26 April 2007|accessdate = 5 December 2011}}</ref> sehingga ia menjadi ayah setelah kelahiran seekor anak badak jantan bernama Andatu pada tanggal 23 Juni 2012; Andatu adalah anak badak keempat yang lahir dalam penangkaran pada zaman ini. Andalas kemudian dikawinkan dengan Ratu, seekor betina yang lahir di alam liar yang menghuni [[Taman Nasional Way Kambas#Suaka Badak Sumatra|Suaka Badak Sumatra di Taman Nasional Way Kambas]].<ref>{{en}} {{cite web |author=<!--just says webadmin--> |title=Rare baby Sumatra rhinoceros named a 'gift from God' |work=Jakarta Globe |agency=Agence France-Presse |date=26 June 2012 |url=http://www.thejakartaglobe.com/archive/rare-baby-sumatran-rhinoceros-named-a-gift-from-god/}}</ref> |

|||

Meskipun ada beberapa keberhasilan di Cincinnati, program pembiakan dalam penangkaran tetap merupakan hal yang kontroversial. Para pendukungnya berpendapat bahwa kebun-kebun binatang telah membantu upaya konservasi dengan mempelajari kebiasaan reproduksi mereka, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat seputar badak tersebut, serta membantu meningkatkan sumber daya finansial demi upaya-upaya konservasi di Sumatra. Para penentang program penangkaran berpendapat bahwa kerugiannya terlalu besar; program tersebut terlalu mahal; mengeluarkan badak-badak dari habitat mereka, walau hanya untuk sementara, berarti mengubah peranan mereka secara [[ekologi]]s; dan populasi dalam penangkaran tidak dapat menandingi tingkat pemulihan populasi dalam habitat asli yang dilindungi dengan baik.<ref name=Roth06/> Pada bulan Oktober 2015 Harapan, badak terakhir di [[Belahan Barat]], meninggalkan Kebun Binatang Cincinnati untuk menuju Indonesia.<ref>{{en}} [http://www.usnews.com/news/science/news/articles/2015/11/01/us-born-endangered-sumatran-rhino-arrives-in-indonesia US-born endangered Sumatran rhino arrives in ancestral home of Indonesia on mating mission]. ''Associated Press''. (1 November 2015)</ref> |

|||

== Penggambaran dalam budaya == |

|||

[[Berkas:Sumatran Rhino London-1872.jpg|jmpl|Ilustrasi "Begum"; London, 1872.]] |

|||

Selain dari beberapa ekor yang dipelihara di kebun-kebun binatang dan digambarkan dalam buku-buku, badak sumatra kurang begitu dikenal karena kalah populer dengan badak putih dan hitam dari India. Namun baru-baru ini rekaman video mengenai badak sumatra di habitat aslinya dan di pusat-pusat pembiakan telah ditampilkan dalam beberapa dokumenter tentang alam. Rekaman ekstensif dapat dilihat dalam ''The Littlest Rhino'' (Badak yang Terkecil), sebuah dokumenter dari [[Asian Geographic]]. [[NHNZ|Natural History New Zealand]] menayangkan rekaman mengenai seekor badak sumatra, yang diambil oleh Alain Compost (seorang juru kamera berbasis Indonesia), dalam dokumenter ''The Forgotten Rhino'' (Badak yang Terlupakan) tahun 2001. Dokumenter tersebut terutama menampilkan badak-badak India dan Jawa.<ref name=AG>{{en}} {{cite web |title=The Littlest Rhino |work=Asia Geographic |url=http://www.asiageographic.com/html/lilrhino.htm |accessdate=6 December 2007 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20071009210441/http://www.asiageographic.com/html/lilrhino.htm |archivedate=2007-10-09 |dead-url=no }}</ref><ref>{{en}} {{cite web |title=The Forgotten Rhino |work=[[NHNZ]] |url=http://www.nhnz.tv/cat/forgottenrhino.html |accessdate=6 December 2007 |archive-date=2006-10-01 |archive-url=https://web.archive.org/web/20061001224056/http://www.nhnz.tv/cat/forgottenrhino.html |dead-url=yes }}</ref> |

|||

Meskipun badak-badak tersebut didokumentasikan dengan mengikuti [[tinja|kotoran]] dan jejak lintasan yang mereka tinggalkan, foto-foto [[badak sumatratimur|badak kalimantan]] pertama kali diambil dan disebarkan secara luas oleh para konservasionis modern pada bulan April 2006, yaitu ketika kamera-kamera intai memotret seekor badak dewasa yang sehat di hutan-hutan Sabah di [[Malaysia Timur]].<ref name=NST7-2>{{en}} {{cite news|work = [[New Straits Times]] (Malaysia)|date = 2 July 2006|title = Rhinos alive and well in the final frontier }}</ref> Pada 24 April 2007 diumumkan bahwa untuk pertama kalinya kamera-kamera berhasil mengambil rekaman video dari seekor badak kalimantan liar. Rekaman malam hari ini memperlihatkan badak tersebut sedang makan, mengintai melalui dedaunan hutan, dan mengendus peralatan video tersebut. [[World Wildlife Fund]], yang telah melakukan perekaman video tersebut, telah menggunakannya dalam upaya untuk meyakinkan para pemerintah daerah untuk mengubah daerah tersebut menjadi suatu zona konservasi badak.<ref name=AFP4-2>{{en}} {{cite news|work = [[Agence France Presse]]|date = 25 April 2007|title = Rhino on camera was rare sub-species: wildlife group }}</ref><ref>Video of the Sumatran rhinoceros is available at [http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/species/about_species/species_factsheets/rhinoceros/asian_rhinos/index.cfm "Asian rhinos"]. ''World Wildlife Fund''.</ref> Pemantauan terus dilakukan; 50 kamera baru telah dipersiapkan, dan pada bulan Februari 2010, seekor badak yang tampaknya sedang hamil berhasil direkam.<ref>{{en}} {{cite news|title= Endangered pregnant Borneo rhino caught on camera|newspaper= The Telegraph|date= 21 April 2010|url= http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/7613250/Endangered-pregnant-Borneo-rhino-caught-on-camera.html|access-date= 2015-12-13|archive-date= 2014-01-05|archive-url= https://web.archive.org/web/20140105004846/http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/7613250/Endangered-pregnant-Borneo-rhino-caught-on-camera.html|dead-url= yes}}</ref> |

|||

Sejumlah cerita rakyat mengenai badak sumatra berhasil dihimpun oleh para pemburu dan [[sejarah alam|naturalis]] kolonial sejak pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Di [[Birma]], pernah tersebar luas suatu keyakinan bahwa badak sumatra memakan api. Hikayat-hikayat menggambarkan badak yang makan api tersebut mengikuti asap sampai ke sumbernya, terutama api unggun, dan kemudian menyerang kampnya. Ada juga kepercayaan rakyat Birma bahwa waktu terbaik untuk berburu adalah setiap bulan Juli, sewaktu badak-badak sumatra berkumpul di bawah sinar bulan purnama. Di [[Malaysia Barat|Malaya]], dikatakan bahwa cula badak tersebut berongga dan dapat digunakan sebagai semacam selang untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Di Malaya dan Sumatra, pernah ada kepercayaan bahwa badak sumatra meluruhkan culanya pada setiap tahun dan menguburnya di dalam tanah. Di Kalimantan, badak tersebut dikatakan memiliki suatu kebiasaan [[karnivora]] yang aneh: setelah buang air besar di suatu aliran sungai, ia akan berbalik dan memakan ikan yang telah terbius oleh kotorannya.<ref name=LitStud/> |

|||

== Referensi == |

|||

{{reflist|2}} |

{{reflist|2}} |

||

== Pranala luar == |

== Pranala luar == |

||

{{wikispecies|Dicerorhinus sumatrensis}} |

{{wikispecies|Dicerorhinus sumatrensis}} |

||

{{commons}} |

{{commons|Dicerorhinus sumatrensis}} |

||

* {{en}} [http://www.rhinoresourcecenter.com/species/sumatran-rhino/ Sumatran Rhino Info] & [http://www.rhinoresourcecenter.com/index.php?s=1&act=imgs&CODE=tax_images&taxon=8 Sumatran Rhino Pictures] on the [http://www.rhinoresourcecenter.com Rhino Resource Center] |

|||

* {{en}} [http://www.aza.org/Publications/2001/11/RhinoArticle.PDF Spark of hope] |

|||

* {{en}} [http://www.arkive.org/species/GES/mammals/Dicerorhinus_sumatrensis/ Sumatran Rhino] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071111180859/http://www.arkive.org/species/GES/mammals/Dicerorhinus_sumatrensis/ |date=2007-11-11 }} at Arkive. |

|||

* {{en}} [http://www.asianrhino.nl/English/Home Yayasan Badak Asia] |

|||

* {{en}} [http://www. |

* {{en}} [http://www.rhinoandforestfund.org Rhino and Forest Fund] |

||

* {{en}} [http://www.borneorhinoalliance.org Borneo Rhino Alliance] |

|||

* {{en}} [http://www.michielhegener.nl/maps/Sumatraanse-neushoorn-def.pdf distribution map 2015] |

|||

{{Rhinos}} |

|||

{{Perissodactyla}}{{Badak}} |

|||

{{hewan-stub}} |

|||

{{artikel pilihan}} |

|||

{{Authority control}} |

|||

{{Taxonbar|from=Q29220}} |

|||

[[Kategori:Badak]] |

[[Kategori:Badak]] |

||

| Baris 60: | Baris 202: | ||

[[Kategori:Mamalia Indonesia]] |

[[Kategori:Mamalia Indonesia]] |

||

[[Kategori:Megafauna Eurasia]] |

[[Kategori:Megafauna Eurasia]] |

||

[[Kategori:Dicerorhinus]] |

|||

[[Kategori:Satwa liar dilindungi di Indonesia]] |

|||

{{Link FA|en}} |

|||

{{Link FA|he}} |

|||

{{Link FA|pt}} |

|||

[[az:Sumatra kərgədanı]] |

|||

[[bg:Суматрански носорог]] |

|||

[[br:Frikorneg Sumatra]] |

|||

[[ca:Rinoceront de Sumatra]] |

|||

[[cs:Nosorožec sumaterský]] |

|||

[[da:Sumatranæsehorn]] |

|||

[[de:Sumatra-Nashorn]] |

|||

[[el:Ρινόκερος της Σουμάτρας]] |

|||

[[en:Sumatran rhinoceros]] |

|||

[[eo:Sumatra rinocero]] |

|||

[[es:Dicerorhinus sumatrensis]] |

|||

[[et:Sumatra ninasarvik]] |

|||

[[eu:Dicerorhinus sumatrensis]] |

|||

[[fa:کرگدن سوماترایی]] |

|||

[[fi:Sumatransarvikuono]] |

|||

[[fr:Rhinocéros de Sumatra]] |

|||

[[he:קרנף סומטרה]] |

|||

[[hu:Szumátrai orrszarvú]] |

|||

[[it:Dicerorhinus sumatrensis]] |

|||

[[ja:スマトラサイ]] |

|||

[[jv:Badhak Sumatra]] |

|||

[[ko:수마트라코뿔소]] |

|||

[[lbe:Суматранал каргадан]] |

|||

[[lt:Sumatros raganosis]] |

|||

[[lv:Sumatras degunradzis]] |

|||

[[mk:Суматрански носорог]] |

|||

[[ms:Badak sumbu Kerbau]] |

|||

[[my:ဆူမားတြားကြံ့]] |

|||

[[nl:Sumatraanse neushoorn]] |

|||

[[no:Sumatraneshorn]] |

|||

[[pl:Nosorożec sumatrzański]] |

|||

[[pt:Rinoceronte-de-sumatra]] |

|||

[[ro:Rinocerul de Sumatra]] |

|||

[[ru:Суматранский носорог]] |

|||

[[simple:Sumatran Rhinoceros]] |

|||

[[sk:Nosorožec sumatriansky]] |

|||

[[sr:Суматрански носорог]] |

|||

[[sv:Sumatranoshörning]] |

|||

[[th:กระซู่]] |

|||

[[tr:Sumatra gergedanı]] |

|||

[[uk:Суматранський носоріг]] |

|||

[[vi:Tê giác Sumatra]] |

|||

[[zh:苏门答腊犀牛]] |

|||

Revisi terkini sejak 4 Juni 2024 12.48

| Badak sumatra[1] | |

|---|---|

| |

| Emi dan Harapan, dua ekor badak sumatra di Kebun Binatang Cincinnati | |

| Klasifikasi ilmiah | |

| Kerajaan: | |

| Filum: | |

| Kelas: | |

| Ordo: | |

| Famili: | |

| Genus: | Gloger, 1841

|

| Spesies: | D. sumatrensis

|

| Nama binomial | |

| Dicerorhinus sumatrensis | |

| Subspesies | |

| |

Badak sumatra, juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula dua (Dicerorhinus sumatrensis),[5] merupakan spesies langka dari famili Rhinocerotidae dan termasuk salah satu dari lima spesies badak yang masih lestari. Badak sumatra merupakan satu-satunya spesies yang tersisa dari genus Dicerorhinus. Spesies ini merupakan jenis badak terkecil, meskipun masih tergolong hewan mamalia yang besar. Tingginya 112-145 cm sampai pundak, dengan panjang keseluruhan tubuh dan kepala 2,36-3,18 m, serta panjang ekor 35–70 cm. Beratnya dilaporkan berkisar antara 500 sampai 1.000 kg, dengan rata-rata 700–800 kg, meskipun sebuah catatan melaporkan mengenai seekor spesimen dengan berat 2.000 kg. Sebagaimana spesies badak Afrika, badak sumatra memiliki dua cula; yang lebih besar adalah cula pada hidung, biasanya 15–25 cm, sedangkan cula yang lain biasanya berbentuk seperti sebuah pangkal. Sebagian besar tubuh badak sumatra diselimuti rambut berwarna cokelat kemerahan.

Spesies ini pernah menghuni hutan hujan, rawa, dan hutan pegunungan di India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Dalam sejarahnya, badak sumatra dahulu tinggal di bagian barat daya Tiongkok, khususnya di Sichuan[6][7] Mereka sekarang terancam punah, dengan hanya enam populasi yang cukup besar di alam liar: empat di Sumatra, satu di Kalimantan, dan satu di Semenanjung Malaysia. Jumlah badak sumatra sulit ditentukan karena mereka adalah hewan penyendiri yang tersebar secara luas, tetapi dapat diperkirakan kalau jumlahnya kurang dari 100 ekor. Ada keraguan mengenai kelangsungan hidup populasinya di Semenanjung Malaysia, dan salah satu populasi di Sumatra mungkin sudah punah. Jumlah mereka saat ini mungkin hanya 80 ekor.[8] Pada tahun 2015, para peneliti mengumumkan bahwa badak sumatra timur di bagian utara Kalimantan (Sabah, Malaysia) telah punah.[9]