Perang Aceh: Perbedaan antara revisi

Dirga udara (bicara | kontrib) Tag: halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |

Dirga udara (bicara | kontrib) Tag: halaman dengan galat kutipan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |

||

| Baris 151: | Baris 151: | ||

*{{cite book |editor-last=Raven |editor-first=G.J.A. |date=1988 |title=De kroon op het anker: 175 jaar Koninklijke Marine |language=Dutch|edition= |location=Amsterdam |publisher=De Bataafsche Leeuw |page= |isbn=90-6707-200-1}} |

*{{cite book |editor-last=Raven |editor-first=G.J.A. |date=1988 |title=De kroon op het anker: 175 jaar Koninklijke Marine |language=Dutch|edition= |location=Amsterdam |publisher=De Bataafsche Leeuw |page= |isbn=90-6707-200-1}} |

||

== |

== Pranala luar == |

||

*{{commons category-inline}} |

|||

* [[Perjanjian London tahun 1824]] |

|||

| ⚫ | |||

* [[Perjanjian London (1871)]] |

|||

* [[Perang Aceh Pertama]] (1876-1877) |

|||

* [[Perang Aceh Kedua]] (1896-1901) |

|||

* [[Pembantaian Tanah Gayo, Alas, dan Batak]] |

|||

* [[Pertempuran Batèë Iliëk]] |

|||

{{commonscat|Aceh War}} |

|||

{{Perang Aceh}} |

|||

| ⚫ | |||

[[Kategori:Perang Aceh| ]] |

[[Kategori:Perang Aceh| ]] |

||

[[Kategori:Perang yang melibatkan Belanda|Aceh]] |

[[Kategori:Perang yang melibatkan Belanda|Aceh]] |

||

Revisi per 14 Juni 2024 16.01

| Perang Aceh | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

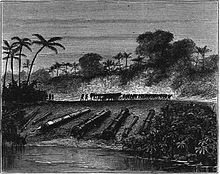

Penggambaran seniman tentang Pertempuran Samalanga pada tahun 1878 | |||||||||

| |||||||||

| Pihak terlibat | |||||||||

| Tokoh dan pemimpin | |||||||||

|

|

| ||||||||

| Kekuatan | |||||||||

|

3.000 tentara (Ekspedisi Aceh Pertama)[3] 13.000 (Ekspedisi Aceh Kedua)[3] 12.000 tentara KNIL Eropa (1903)[2] 23.000 prajurit KNIL Indonesia[2] | 10.000–100.000 pasukan[7] | ||||||||

| Korban | |||||||||

| 37.000 orang terbunuh (termasuk karena kolera)[2] |

60.000–70.000 orang terbunuh (termasuk akibat kolera)[2] 10.000 pengungsi[2] | ||||||||

Bagian dari seri mengenai |

|---|

| Sejarah Indonesia |

|

| Garis waktu |

|

|

Perang Aceh (bahasa Indonesia: Perang Aceh), juga dikenal sebagai Perang Belanda atau Perang Kafir (1873–1904), adalah konflik militer bersenjata antara Kesultanan Aceh dan Kerajaan Belanda yang dipicu oleh diskusi antara perwakilan Aceh dan Amerika Serikat di Singapura pada masa awal tahun 1873.[8] Perang tersebut merupakan bagian dari serangkaian konflik di akhir abad ke-19 yang mengkonsolidasikan pemerintahan Belanda atas Indonesia modern.

Kampanye ini menimbulkan kontroversi di Belanda karena foto-foto dan laporan mengenai jumlah korban tewas dilaporkan. Pemberontakan berdarah yang terisolasi terus berlanjut hingga akhir tahun 1914[1] dan bentuk perlawanan Aceh yang tidak terlalu kejam terus berlanjut hingga Perang Dunia II dan pendudukan Jepang.

Latar Belakang

Hampir sepanjang abad ke-19, kemerdekaan Aceh telah dijamin oleh Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824. Selama tahun 1820-an, Aceh menjadi kekuatan politik dan komersial regional, memasok separuh lada dunia, sehingga meningkatkan pendapatan dan pengaruh raja-raja feodal setempat.[9] Meningkatnya permintaan lada di Eropa dan Amerika menyebabkan serangkaian pertikaian diplomatik antara Inggris, Prancis, dan Amerika. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah (1838–1870), Kesultanan Aceh membawa raja-raja daerah di bawah kendalinya dan memperluas wilayah kekuasaannya ke pantai timur.[9] Namun, tren ke arah selatan ini berbenturan dengan ekspansi kolonialisme Belanda ke arah utara di Sumatera.[9]

Setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 dan perubahan rute pelayaran, Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian Inggris-Belanda di Sumatra yang mengakhiri klaim teritorial Inggris atas Sumatra , memberikan kebebasan kepada Belanda dalam lingkup pengaruhnya di Asia Tenggara Maritim sambil memberikan mereka tanggung jawab untuk memberantas pembajakan.[3] Sebagai imbalannya, Inggris memperoleh kendali atas Emas Belanda Pantai di Afrika dan persamaan hak komersial di Siak.[7] Ambisi teritorial Belanda di Aceh dipicu oleh keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, terutama lada hitam dan minyak bumi, serta menghilangkan negara pribumi yang independen. Belanda juga berusaha untuk mengusir kekuatan kolonial saingannya yang mempunyai ambisi di Asia Tenggara, khususnya Inggris dan Perancis.[10]

Operasi tempur

Strategi

Belanda mencoba beberapa strategi selama perang; satu serangan cepat pada tahun 1873 gagal, yang kemudian menyebabkan mereka melakukan blokade laut, upaya rekonsiliasi, konsentrasi dalam barisan benteng, dan akhirnya penahanan pasif. Semua ini tidak banyak membuahkan hasil. Biaya operasinya mencapai 15 hingga 20 juta gulden per tahun, yang hampir membuat pemerintah kolonial bangkrut.[11]

Serangan Belanda pertama

Pada tahun 1873, negosiasi terjadi di Singapura antara perwakilan Kesultanan Aceh dan Konsul Amerika setempat mengenai potensi perjanjian bilateral.[7] Belanda melihat hal ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian sebelumnya dengan Inggris pada tahun 1871 dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mencaplok Aceh secara militer.[1] Ekspedisi di bawah pimpinan Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Köhler diutus pada tanggal 26 Maret 1873, yang membombardir ibu kota Banda Aceh dan mampu menduduki sebagian besar wilayah pesisir pada bulan April.[7] Itu niat Belanda untuk menyerang dan merebut istana Sultan, yang juga akan berujung pada pendudukan seluruh negeri. Sultan meminta dan mungkin menerima bantuan militer dari Italia dan Inggris di Singapura. Bagaimanapun, tentara Aceh dengan cepat dimodernisasi dan diperbesar dengan jumlah berkisar antara 10.000 hingga 100.000.[7] Karena meremehkan kemampuan militer orang Aceh, Belanda membuat beberapa kesalahan taktis dan mengalami kerugian termasuk kematian Köhler dan 80 tentara.[7] Kekalahan ini menggerogoti moral dan gengsi Belanda.[3]

Setelah memutuskan mundur, Belanda memberlakukan blokade laut terhadap Aceh.[12][13] Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Aceh, Sultan Mahmud meminta bantuan langsung kepada negara-negara Barat dan Turki, namun tidak membuahkan hasil. Meskipun Konsul Amerika bersimpati, pemerintah Amerika tetap netral. Karena lemahnya posisinya di kancah politik internasional, Kesultanan Utsmaniyah tidak berdaya dan Inggris menolak campur tangan karena hubungannya dengan Belanda. Hanya Perancis yang bersedia menanggapi permohonan Mahmud.[4]

Serangan Belanda kedua

Pada bulan November 1873, ekspedisi kedua yang terdiri dari 13.000 tentara dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten dikirim ke Aceh.[8] Invasi tersebut bertepatan dengan wabah kolera yang menewaskan ribuan orang di kedua sisi.[4] Pada bulan Januari 1874, kondisi yang memburuk memaksa Sultan Mahmud Syah dan para pengikutnya meninggalkan Banda Aceh dan mundur ke pedalaman. Sementara itu, pasukan Belanda menduduki ibu kota dan merebut “dalam” (istana sultan) yang secara simbolis penting, membuat Belanda percaya bahwa mereka telah menang. Penjajah Belanda kemudian membubarkan Kesultanan Aceh dan mendeklarasikan Aceh sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda.[4]

Sepeninggal Mahmud karena kolera, masyarakat Aceh memproklamasikan cucu muda Alauddin Ibrahim Mansur Syah, bernama Tuanku Muhammad Daud, sebagai Alauddin Muhammad Da'ud Syah II (memerintah 1874–1903) dan meneruskan perjuangannya di wilayah perbukitan dan hutan selama sepuluh tahun, dengan banyak korban jiwa di kedua belah pihak.[4] Sekitar tahun 1880 strategi Belanda berubah, dan alih-alih melanjutkan perang, mereka kini berkonsentrasi mempertahankan wilayah yang sudah mereka kuasai, yang sebagian besar terbatas pada ibu kota (Banda Aceh modern),[3] dan kota pelabuhan Ulee Lheue. Blokade laut Belanda berhasil memaksa uleebelang atau pemimpin sekuler untuk menandatangani perjanjian yang memperluas kendali Belanda di sepanjang wilayah pesisir.[14] Namun, uleebelang kemudian menggunakan pendapatan mereka yang baru diperoleh kembali untuk membiayai kekuatan perlawanan Aceh.

Intervensi Belanda di Aceh memakan korban jiwa ribuan tentara dan sangat menguras pengeluaran keuangan pemerintah kolonial. Pada tanggal 13 Oktober 1880, pemerintah kolonial menyatakan perang telah berakhir dan membentuk pemerintahan sipil, namun terus mengeluarkan banyak uang untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang didudukinya. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Aceh setempat, Belanda membangun kembali Masjid Raya Baiturrahman atau Masjid Agung di Banda Aceh sebagai tanda rekonsiliasi.[3]

Perang suci

Perang dimulai lagi pada tahun 1883, ketika kapal Inggris Nisero terdampar di Aceh, di daerah yang pengaruh Belandanya kecil. Seorang pemimpin setempat meminta tebusan dari Belanda dan Inggris, dan di bawah tekanan Inggris, Belanda terpaksa berusaha membebaskan para pelaut tersebut. Setelah upaya Belanda yang gagal untuk menyelamatkan para sandera, dimana pemimpin setempat Teuku Umar dimintai bantuan tetapi dia menolak, Belanda bersama Inggris menyerbu wilayah tersebut. Sultan menyerahkan para sandera, dan menerima sejumlah besar uang tunai sebagai imbalannya.[15]

Menteri Peperangan Belanda August Willem Philip Weitzel kembali mendeklarasikan perang terbuka terhadap Aceh, dan peperangan terus berlanjut tanpa membuahkan hasil seperti sebelumnya. Menghadapi musuh yang memiliki teknologi lebih unggul, masyarakat Aceh melakukan perang gerilya, khususnya perangkap dan penyergapan. Pasukan Belanda membalas dengan memusnahkan seluruh desa dan membunuh tahanan dan warga sipil.[16] Pada tahun 1884, Belanda membalas dengan menarik seluruh pasukan mereka di Aceh ke garis pertahanan di sekitar Banda Aceh .[3] Belanda kini juga mencoba merekrut para pemimpin lokal: Umar yang disebutkan di atas dibeli dengan uang tunai, opium, dan senjata. Umar mendapat gelar Panglima Prang Besar (Panglima Perang Besar).

Umar malah menyebut dirinya Teuku Djohan Pahlawan (Johan yang Pahlawan). Pada tanggal 1 Januari 1894 Umar bahkan mendapat bantuan Belanda untuk membangun pasukan. Namun, dua tahun kemudian Umar malah menyerang Belanda dengan pasukan barunya, bukannya membantu Belanda dalam menundukkan Aceh bagian dalam. Hal ini tercatat dalam sejarah Belanda dengan sebutan “Het verraad van Teukoe Oemar” (Pengkhianatan Teuku Umar). Sejak pertengahan tahun 1880-an, kepemimpinan militer Aceh didominasi oleh ulama agama, termasuk Teungku Chik di Tiro (Muhamma Saman), yang menyebarkan konsep "perang suci melalui khotbah dan teks yang dikenal dengan hikayat atau dongeng puitis. Pejuang Aceh memandang diri mereka sebagai martir agama yang melawan "penjajah kafir".[1] Pada tahap ini, Perang Aceh digunakan sebagai simbol perlawanan umat Islam terhadap imperialisme Barat.[2]

Pada tahun 1892 dan 1893 Aceh tetap merdeka meskipun ada upaya Belanda. Mayor J. B. van Heutsz, seorang pemimpin militer kolonial, kemudian menulis serangkaian artikel tentang Aceh. Ia didukung oleh Dr. Christiaan Snouck Hurgronje dari Universitas Leiden, yang saat itu merupakan pakar Islam terkemuka di Belanda. Hurgronje berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh dan mengumpulkan intelijen yang berharga bagi pemerintah Belanda mengenai kegiatan haji peziarah Indonesia.[2] Karyanya tetap menjadi rahasia resmi selama bertahun-tahun. Dalam analisis Hurgronje mengenai masyarakat Aceh, ia meremehkan peran Sultan dan berpendapat bahwa perhatian harus diberikan kepada pemimpin dan bangsawan turun-temurun, Ulee Balang, yang menurutnya dapat dipercaya sebagai administrator lokal. Namun, menurutnya, para pemimpin agama di Aceh, yaitu para ulama, tidak dapat dipercaya atau dibujuk untuk bekerja sama, dan harus dihancurkan. Sebagai bagian dari kebijakan memecah belah dan menaklukkan, Hurgronje mendesak para pemimpin Belanda untuk memperluas jurang pemisah yang ada antara bangsawan Aceh dan para pemimpin agama.[2]

Hurgronje adalah sahabat Mufti Besar Arab Batavia, Habib Usman bin Yahya, yang mengeluarkan fatwa untuk mendukung perang Belanda melawan Aceh.

Pada tahun 1894, penghulu atau hakim Hasan Mustafa juga membantu menghentikan pertempuran dengan mengeluarkan fatwa yang memerintahkan umat Islam untuk tunduk kepada pemerintah kolonial Belanda.[17]

Pasifikasi

Pada tahun 1898 Van Heutsz diproklamasikan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, yang kemudian Perdana Menteri Belanda Hendrikus Colijn, akhirnya menaklukkan sebagian besar Aceh. Mereka mengikuti saran Hurgronje, dengan membentuk uleebelang yang kooperatif yang akan mendukung mereka di pedesaan dan mengisolasi perlawanan dari basis pendukung mereka di pedesaan.[2] Belanda merumuskan strategi baru melawan pemberontakan peperangan dengan mengerahkan unit bersenjata ringan Marechaussee dan menggunakan taktik bumi hangus.[1] Van Heutsz menyerang Kolonel Gotfried Coenraad Ernst van Daalen dengan mematahkan sisa perlawanan.[18]

Pada tahun 1903, pemimpin utama perlawanan sekuler Aceh termasuk Sultan Alauddin Muhammad Da'ud Syah II, Tuanku Raja Keumala, Mahmud dan Muda Perkasa menyerah.[1] Selama kampanye tahun 1904, Kolonel van Daalen menghancurkan beberapa desa, menewaskan sedikitnya 2.922 warga Aceh, di antaranya 1.149 wanita dan anak-anak selama kampanye tahun 1904.[18] Kerugian Belanda berjumlah 26 , dan Van Daalen dipromosikan. Episode kekejaman militer Belanda terjadi pada periode ini. Foto-foto pembantaian Belanda bulan Juni 1904 di desa Kuta Reh yang diambil oleh orang Alas pada saat ekspedisi militer Belanda di wilayah Gayo dan Alas di Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa pembunuhan terhadap kelompok besar orang warga sipil terjadi pada beberapa kesempatan.[19] Pada akhir tahun 1904 sebagian besar wilayah Aceh berada di bawah kendali Belanda, dan mempunyai pemerintahan pribumi yang bekerja sama dengan negara kolonial. Belanda mengkonsolidasikan kendali mereka atas Aceh dengan menerapkan kebijakan toleransi beragama sebagai cara untuk menghalangi rakyat Aceh melakukan perjuangan bersenjata.[1] Menurut Sejarawan Adrian Vickers, selama keseluruhan Perang Aceh, 50.000 hingga 60.000 warga Aceh meninggal karena kekerasan dan penyakit, sekitar 2.000 tentara Eropa dan pribumi sekutu tewas dalam pertempuran, dan lebih dari 35.000 tentara dan buruh meninggal karena penyakit.[2] Kehancuran seluruh komunitas juga menyebabkan 10.000 warga Aceh mengungsi ke negara tetangga Malaya.[2]

Di Belanda pada saat itu, Van Heutsz dianggap sebagai pahlawan, diberi nama 'Penenang Aceh' dan diangkat menjadi gubernur jenderal seluruh Hindia Belanda pada tahun 1904. Sebuah monumen yang masih ada untuknya didirikan. di Amsterdam, meskipun gambar dan namanya kemudian dihapus, untuk memprotes warisan kekerasannya. Pemerintahan Belanda membela tindakan mereka di Aceh dengan mengutip keharusan moral untuk membebaskan masyarakat dari penindasan dan praktik terbelakang yang dilakukan oleh penguasa pribumi independen yang tidak memenuhi norma-norma internasional.[20] Perang Aceh juga mendorong aneksasi Belanda atas negara-negara merdeka lainnya di Bali, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi antara tahun 1901 dan 1910.[20]

Akan tetapi, pengaruh kolonial di wilayah dataran tinggi terpencil di Aceh tidak pernah besar, dan perlawanan gerilya terbatas yang dipimpin oleh para ulama tetap bertahan hingga tahun 1942.[1] Tidak dapat untuk mengusir Belanda, banyak ulama yang secara bertahap menghentikan perlawanannya. Wilayah Gayo tetap menjadi pusat perlawanan hingga tahun 1914.[21] Seorang intelektual Sayyid Ahmad Khan menganjurkan penghentian "jihad" melawan Belanda.[1]

Akibat

Setelah Perang Aceh, uleebelang (bangsawan) lokal membantu Belanda dalam mempertahankan kendali atas Aceh melalui pemerintahan tidak langsung.[22] Meskipun konflik terbuka telah berakhir, perlawanan rakyat Aceh terhadap pemerintahan Belanda terus berlanjut hingga invasi Jepang ke Hindia Belanda pada tahun 1942. Sepanjang awal abad ke-20, warga dan personel Belanda menjadi sasaran serangan bunuh diri sporadis oleh masyarakat Aceh yang dipengaruhi oleh Hikayat Perang Sabil dan kitab-kitab terlarang lainnya.[23] Fenomena ini dikenal sebagai Atjeh-moord atau "Pembunuhan Aceh" dan memaksa pemerintah Belanda untuk mempertahankan kekuatan besar di provinsi tersebut.[21] Pada awal abad ke-20, Standard Oil dan Royal Dutch Shell mengembangkan kilang minyak untuk mendapatkan keuntungan dari cadangan minyak yang besar di provinsi tersebut.[24]

Kebencian masyarakat Aceh semakin dipicu oleh sistem kerja paksa yang mengharuskan warganya bekerja pada proyek perbaikan jalan pemerintah selama 24 hari dalam setahun.[21] Pada pertengahan tahun 1920-an, kondisi Aceh sudah kembali seperti semula. perang gerilya skala penuh. Setelah invasi Jepang, pasukan pendudukan Jepang pada awalnya disambut oleh kaum nasionalis Aceh sebagai pembebas meskipun perbedaan tersebut menyebabkan perlawanan berkepanjangan dari pemberontak yang terinspirasi Islam, yang berpuncak pada pemberontakan di Bayu.[25]

ulama (ulama Islam) Aceh berperang melawan Belanda dan Jepang, memberontak melawan Belanda pada bulan Februari 1942 dan melawan Jepang pada bulan November 1942. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ulama Pan-Aceh. Asosiasi (PUSA). Jepang menderita 18 orang tewas dalam pemberontakan tersebut sementara mereka membantai 100–120 orang Aceh.[26][27] Pemberontakan terjadi di Bayu dan berpusat di sekitar pesantren desa Tjot Plieng.[28][29][30][31] Pada masa pemberontakan, pasukan Jepang yang bersenjatakan mortir dan senapan mesin diserang oleh orang Aceh yang memegang pedang di bawah pimpinan Teungku Abduldjalil (Tengku Abdul Djalil) di Buloh Gampong Teungah dan Tjot Plieng pada tanggal 10 dan 13 November.[32][33][34][35][36][37][38]Templat:Overcited Pada bulan Mei 1945 rakyat Aceh kembali memberontak.[39] Selama Revolusi Nasional Indonesia setelah penyerahan Jepang pada bulan Agustus 1945, kaum bangsawan menjadi sasaran pembalasan karena kolaborasi mereka dengan Belanda dan wilayah tersebut menjadi benteng bagi Sukarno Partai Republik. [22] Karena sentimen anti-kolonial yang mengakar, Belanda tidak mengungguli Aceh dalam aksi polisi mereka dari tahun 1947 hingga 1948.[25]

Setelah penyerahan kedaulatan Belanda ke Indonesia pada bulan Agustus 1949, banyak masyarakat Aceh yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang didominasi Orang Jawa di Jakarta dan mulai melakukan agitasi untuk otonomi .[40] Keluhan yang muncul mencakup penggabungan Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara yang mayoritas penduduknya Kristen Batak, buruknya imbalan finansial dan politik di dalam kesatuan Republik Indonesia dan kegagalan menerapkan hukum syariah.[25][41] Pada tahun 1953, Soekarno menyatakan bahwa ia menentang rencana Aceh untuk memberlakukan hukum syariah, dengan menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara bangsa dengan ideologi Pancasila , bukan negara teokratis dengan orientasi keagamaan tertentu."[42] Diceritakan Sajoeti yang juga mendampingi Soekarno, sebagian kelompok militan Aceh tidak menyambut baik kunjungan Sukarno bahkan menduga ia mempunyai agenda sekularisasi. Misalnya, ada beberapa poster yang bertuliskan: "Kami menyayangkan pidato Presiden di Amuntai"; Kami mencintai Presiden, namun kami lebih mencintai negara. Kami cinta tanah air, tapi kami lebih cinta agama. Islam itu suci”; “Mencintai agama berarti mencintai tanah air. Tapi itu tidak berarti mencintai negara berarti mencintai agama", dan "Mereka yang menolak hukum Islam bukanlah pembela Islam."[43] Faktor-faktor ini menyebabkan hingga pemberontakan singkat oleh gerakan Darul Islam di bawah Daud Bereueh[25] yang ditindas oleh Bahasa Indonesia angkatan bersenjata.[41][44] Meskipun demikian, banyak masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera lainnya yang tidak menyukai dominasi posisi penting di pemerintahan dan militer oleh orang Jawa.[41] Pemberontakan yang dipimpin oleh Gerakan Aceh Merdeka berkecamuk di provinsi tersebut hingga perjanjian damai ditandatangani antara gerakan Aceh dan pemerintah Indonesia setelah Tsunami Besar Aceh.

Pemakaman Kerkhof Poucut Belanda

Banyak korban Belanda dalam Perang Aceh dimakamkan di Pemakaman Kerkhof Peucut (juga disebut Pemakaman Peutjoet atau Peutjut), pemakaman militer Belanda terletak di dekat pusat Banda Aceh di sebelah Museum Tsunami Aceh. Kerkhoff Poucut tercatat sebagai pemakaman militer Belanda terbesar di luar Belanda. Terdapat sekitar 2.200 kuburan tentara Belanda serta rekrutan dari Ambon, Manado dan Jawa, serta beberapa jenderal Belanda.[45]

Lihat juga

Catatan

Kutipan

- ^ a b c d e f g h i j k l Ibrahim, Alfian. "Aceh and the Perang Sabil." Indonesian Heritage: Early Modern History. Vol. 3, ed. Anthony Reid, Sian Jay and T. Durairajoo. Singapore: Editions Didier Millet, 2001. p. 132–133

- ^ a b c d e f g h i j k l Vickers (2005), p. 13

- ^ a b c d e f g h Ibrahim (2001), p. 132

- ^ a b c d e Ricklefs (1993), p. 145

- ^ Anthony Reid (2005), p. 336

- ^ Anthony Reid (2005), p. 352

- ^ a b c d e f Ricklefs (2001), hal. 144

- ^ a b Ricklefs (2001), p. 185–88

- ^ a b c Ricklefs (1993), hal. 143

- ^ Vickers (2005), hal. 10

- ^ E.H. Kossmann, The Low Countries 1780–1940 (1978) pp 400–401

- ^ Fink (2023), p. 484.

- ^ Raven (1988), p. 85.

- ^ Fink (2023), hal. 484-486.

- ^ Anthony Reid (2005), hal. 186–88

- ^ Vickers (2005), hal. 11

- ^ Mufti Ali, "A Study of Hasan Mustafa's 'Fatwa: 'It Is Incumbent upon the Indonesian Muslims to be Loyal to the Dutch East Indies Government,'" Journal of the Pakistan Historical Society, April 2004, Vol. 52 Issue 2, pp 91–122

- ^ a b H.L. Zwitzer (1989). "DAALEN, Gotfried Coenraad Ernst van (1863–1930)". Huygens Institute for the History of the Netherlands (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 26 Januari 2022.

- ^ Linawati Sidarto, 'Images of a grisly past', The Jakarta Post: Weekender, Juli 2011 "Grisly Images | the Jakarta Post". Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 Juni 2011. Diakses tanggal 2011-06-26.

- ^ a b Vickers (2005), pp. 14

- ^ a b c Reid (2005), hal. 339

- ^ a b Vickers (2005), hal. 102

- ^ Reid (2005), p. 340

- ^ Vickers (2005), P. 18

- ^ a b c d Reid (2005), hal. 341

- ^ Martinkus, John (2004). Indonesia's Secret War in Aceh. Random House Australia. hlm. 47. ISBN 978-1-74051-209-1.

- ^ Ricklefs, Merle Calvin (2001). A History of Modern Indonesia Since C. 1200. Stanford University Press. hlm. 252. ISBN 978-0-8047-4480-5.

- ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaatjehcyber.net - ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPepatah Lama Di Aceh Utara - ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaissuu.com - ^ "Tempo: Indonesia's Weekly News Magazine, Volume 3, Issues 43–52" 2003, p. 27.

- ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaAtjeh Post 1990 - ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamabooks.google.com - ^ Nasution 1963, p. 89.

- ^ "Sedjarah Iahirnja Tentara Nasional Indonesia" 1970, p. 12.

- ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaReferenceA - ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSedjarah TNI-Angkatan Darat 1965. p. 8 - ^ Kesalahan pengutipan: Tag

<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaReferenceB - ^ Jong, Louis (2002). The collapse of a colonial society: the Dutch in Indonesia during the Second World War. KITLV Press. hlm. 189. ISBN 978-90-6718-203-4.

- ^ Vickers (2005), hal. 140

- ^ a b c Reid (2005), p. 19

- ^ Jo, Hendi (9 Oktober 2015). "Bung Karno's Tears Melt in Aceh". Historia.id.

- ^ Sajoeti 1953: 33–8

- ^ Vickers (2005), hal. 120

- ^ Hotli Semanjuntak, 'Kerkhoff Poucut Cemetery, testifying to the Aceh War', The Jakarta Post, 20 Maret 2012.

Referensi

- Aceh War 1873–1914

- van Heutsz – "The Pacifier of Aceh" 1851–1924

- Ibrahim, Alfian. "Aceh and the Perang Sabil." Indonesian Heritage: Early Modern History. Vol. 3, ed. Anthony Reid, Sian Jay and T. Durairajoo. Singapore: Editions Didier Millet, 2001. p. 132–133

- Indonesia. Angkatan Darat. Pusat Sedjarah Militer (1965). Sedjarah TNI-Angkatan Darat, 1945–1965. [Tjet. 1.]. PUSSEMAD.

- Indonesia. Panitia Penjusun Naskah Buku "20 Tahun Indonesia Merdeka.", Indonesia (1966). 20 [i. e Dua puluh] tahun Indonesia merdeka, Volume 7. Departement Penerangan. Diakses tanggal 10 March 2014.

- Indonesia. Departemen Penerangan (1965). 20 tahun Indonesia merdeka, Volume 7. Departemen Penerangan R.I. Diakses tanggal 10 March 2014.

- Jong, Louis (2002). The collapse of a colonial society: the Dutch in Indonesia during the Second World War. 206 of Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap, Volume 206 of Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (edisi ke-illustrated). KITLV Press. ISBN 9067182036.

- Martinkus, John (2004). Indonesia's Secret War in Aceh (edisi ke-illustrated). Random House Australia. ISBN 174051209X.

- Missbach, Antje. "The Aceh War (1873–1913) and the Influence of Christiaan Snouck Hurgronje." in Aceh: History, politics and culture 390 (2010): 39+.

- Abdul Haris Nasution (1963). Tentara Nasional Indonesia, Volume 1. Ganaco.

- Reid, Anthony. "War, peace and the burden of history in Aceh." Asian Ethnicity 5.3 (2004): 301-314. online[pranala nonaktif permanen]

- Reid, Anthony (2005). An Indonesian Frontier: Acehnese & Other Histories of Sumatra. Singapore: Singapore University Press. ISBN 9971-69-298-8.

- Ricklefs, M.C (1993). A History of Modern Indonesia Since c. 1300. Hampshire, UK: MacMillan Press. hlm. 143–46. ISBN 978-0-8047-2195-0.

- Ricklefs, Merle Calvin (2001). A History of Modern Indonesia Since C. 1200 (edisi ke-illustrated). Stanford University Press. ISBN 0804744807. Diakses tanggal 10 March 2014.

- Vickers, Adrian (2005). A History of Modern Indonesia. New York: Cambridge University Press. hlm. 10–13. ISBN 0-521-54262-6.

- Tempo: Indonesia's Weekly News Magazine, Volume 3, Issues 43-52. Arsa Raya Perdana. 2003.

- Berita Kadjian Sumatera: Sumatra Research Bulletin, Volumes 1–4. Contributors Sumatra Research Council (Hull, England), University of Hull Centre for South-East Asian Studies. Dewan Penjelidikan Sumatera. 1971.

- Sedjarah Iahirnja Tentara Nasional Indonesia. Contributor Indonesia. Angkatan Darat. Komando Daerah Militer II Bukit Barisan. Sejarah Militer. Sedjarah Militer Dam II/BB. 1970.

- Fink, M.D. (2023). "De blokkade van Atjeh". Militaire Spectator (dalam bahasa Dutch). 192 (10): 480–491.

- Raven, G.J.A., ed. (1988). De kroon op het anker: 175 jaar Koninklijke Marine (dalam bahasa Dutch). Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. ISBN 90-6707-200-1.

Pranala luar

Media terkait Aceh War di Wikimedia Commons

Media terkait Aceh War di Wikimedia Commons