Hak asasi manusia

Halaman ini sedang dipersiapkan dan dikembangkan sehingga mungkin terjadi perubahan besar. Anda dapat membantu dalam penyuntingan halaman ini. Halaman ini terakhir disunting oleh Danu Widjajanto (Kontrib • Log) 1964 hari 480 menit lalu. Jika Anda melihat halaman ini tidak disunting dalam beberapa hari, mohon hapus templat ini. |

| Hak |

|---|

|

| Perbedaan teoretis |

| Hak asasi manusia |

| Berdasarkan penerima |

| Kelompok hak lainnya |

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dianggap melekat pada diri semua manusia tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahasa, etnis, atau status lainnya. Hak asasi manusia dilindungi sebagai hak ikhtiyari dalam hukum nasional maupun internasional. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM juga bersifat egaliter dalam artian hak-hak yang dimiliki semua orang itu sama. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar, kecuali jika hal tersebut diputuskan secara adil melalui proses hukum, tetapi ada pula sejumlah hak yang dianggap mutlak dalam artian tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun, misalnya hak untuk tidak disiksa.

Doktrin hak asasi manusia sangat berpengaruh di berbagai belahan dunia. Namun, klaim-klaim mengenai hak asasi manusia juga memicu keraguan dan perdebatan tentang isi, hakikat, dan pembenaran hak asasi manusia sampai saat ini. Walaupun terdapat konsensus bahwa hak asasi manusia meliputi berbagai macam hak, seperti hak hidup, hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil, perlindungan dari perbudakan, kebebasan berbicara, atau hak atas pendidikan, terdapat perdebatan mengenai hak mana yang perlu dimasukkan ke dalam kerangka umum hak asasi manusia.

Masyarakat kuno tidak memiliki gagasan mengenai hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak alami yang muncul pada Abad Pencerahan, yang kemudian memengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad kedua puluh, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) di Paris pada tahun 1948.

Sejarah

Upaya untuk menelusuri sejarah hak asasi manusia terganjal oleh perdebatan mengenai titik awalnya.[2][3] Secara umum dan abstrak, nilai-nilai yang mendasari hak asasi manusia (seperti keadilan, kesetaraan, dan harga diri) dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat dalam sejarah.[4] Konsep-konsep yang terkait dengan hak asasi manusia sudah dapat ditelusuri paling tidak semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Hammurabi di Babilonia pada abad ke-18 SM, dan juga dengan munculnya kitab-kitab agama.[2] Jika yang ingin ditilik adalah sejarah gagasan bahwa semua manusia memiliki hak alami, maka konsep ini sudah ada setidaknya dari zaman Yunani Kuno dengan munculnya pemikiran filsuf-filsuf Stoikisme.[2] Pada zaman Romawi, terdapat pula konsep yang serupa dengan ius humanum, walaupun hak ini bukanlah hak yang dianggap alamiah dan berlaku untuk semua manusia, tetapi merupakan hak yang diciptakan oleh manusia.[3] Akan tetapi, apabila sejarah HAM yang dimaksud adalah sejarah HAM modern yang ditegakkan secara hukum di tingkatan nasional dan internasional saat ini, maka dapat dikatakan bahwa sejarahnya bermula dari piagam-piagam yang mencantumkan kebebasan-kebebasan yang melindungi pemilik hak dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin, dan biasanya dokumen yang dianggap sebagai titik awalnya adalah Magna Carta di Kerajaan Inggris dari tahun 1215.[2][4] Namun, Magna Carta pun masih dianggap bermasalah, karena dokumen ini hanya melindungi para bangsawan yang kuat dari kekuasaan Raja Inggris.[1] Maka dari itu, masa yang umumnya dianggap sangat berpengaruh terhadap konsep HAM modern yang mencakup semua umat manusia adalah Abad Pencerahan pada abad ke-18 dengan munculnya tulisan-tulisan karya John Locke yang terkait dengan hukum kodrat.[4] Pakar hak asasi manusia Eva Brems bahkan membuat pernyataan yang lebih keras dengan menyatakan bahwa "Sumber rumusan hak asasi manusia di tingkatan internasional saat ini sulit untuk ditilik kembali ke masa sebelum Abad Pencerahan, atau di tempat di luar Eropa dan Amerika. Gagasan bahwa UDHR berakar dari segala kebudayaan tidaklah lebih dari sekadar mitos."[5]

Para pemikir pencerahan

Thomas Hobbes menerbitkan karyanya yang berjudul Leviathan pada tahun 1651. Raja Charles I dari Inggris baru saja dipenggal dua tahun sebelumnya oleh para pendukung Parlemen yang dipimpin oleh Oliver Cromwell, dan di dalam buku tersebut, Hobbes merasakan bahwa kekuasaan absolut wajib ada, dan ia menolak gagasan mengenai pembatasan terhadap kekuasaan. Oleh sebab itu, ia menyatakan bahwa semua bawahan tunduk kepada penguasanya, dan ia tidak banyak bersentuhan dengan hak alami. Walaupun begitu, Hobbes meyakini bahwa penguasa harus menjalankan wewenangnya secara bertanggung jawab dan dengan mengikuti hukum Allah dan hukum kodrat. Selain itu, Hobbes dianggap berjasa karena telah memperkenalkan gagasan kontrak sosial yang menyatakan bahwa penguasa punya wewenang untuk berkuasa karena rakyat sebelumnya sudah menyatakan kesediaan mereka untuk perintah.[6]

John Locke mengembangkan gagasan ini lebih lanjut di dalam karyanya, Two Treatises of Government, yang diterbitkan pada tahun 1689. Locke dikenal dengan gagasannya mengenai hak alami bahwa manusia terlahir dengan "kebebasan sempurna" dan "hak-hak dan keistimewaan yang tak dapat dikendalikan" dalam keadaan alamiah sebelum adanya negara, dan manusia secara alamiah juga memiliki kekuatan untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan, dan hak-hak pemilikannya dari ancaman atau serangan manusia lain.[6] Ia menolak mentah-mentah klaim bahwa manusia dapat melepaskan hak-hak alaminya; menurutnya, tidak ada orang yang bisa menyerahkan wewenang yang lebih besar daripada yang dimilikinya, dan juga tidak ada satu pun insan yang punya kekuasaan mutlak dan sewenang-wenang terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain sampai-sampai mereka dapat membunuh atau merampas hak milik orang lain. Maka dari itu, manusia dianggap tidak dapat menundukkan dirinya kepada kekuasaan sewenang-wenang orang lain, dan dari sini muncul kesimpulan bahwa manusia masih tetap mempertahankan kebebasan alamiahnya bahkan ketika mereka hidup di dalam suatu negara, dan perumusan kontrak sosial untuk mendirikan negara bukan dianggap sebagai penyerahan hak tanpa syarat seperti yang dibayangkan oleh Hobbes. Gagasan ini membuka jalan bagi kemunculan hak asasi yang melindungi seseorang dari permintaan-permintaan yang tidak berdasar dari negara.[7] Locke bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa penguasa kadang-kadang perlu dilawan jika mereka sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya atau memakainya untuk mengakibatkan kehancuran, dan bukannya untuk kebaikan umat manusia dan perlindungan hak mereka.[6] Gagasan ini kelak tertuang di dalam mukadimah UDHR: "Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan."[8]

Pada tahun yang sama, pemerintah Inggris mengeluarkan piagam Bill of Rights yang memberikan hak-hak yang terbatas, seperti pelarangan pengganjaran hukuman yang "lalim dan tak lazim". Namun, sumbangsih terbesar piagam ini adalah dalam menetapkan konsep kedaulatan parlemen secara konstitusional, dan berdasarkan pemahaman masyarakat modern, piagam ini tidak memenuhi syarat sebagai piagam hak asasi manusia. Walaupun begitu, piagam ini tetap dianggap penting karena telah memastikan gagasan bahwa kekuasaan mutlak di tangan negara perlu dibatasi demi kepentingan individu-individu di dalamnya.[1]

Menjadi hukum positif

Gagasan Locke mengenai hak alami untuk pertama kalinya dijawantahkan secara hukum di Amerika Serikat. Deklarasi Hak-Hak Virginia yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1776 dianggap sebagai piagam hak pertama yang sejalan dengan konsep modern; dokumen tersebut tidak hanya mengakui bahwa semua manusia itu setara, bebas, dan memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, tetapi juga mencantumkan daftar hak-hak yang dilindungi, seperti hak untuk memperoleh proses hukum yang semestinya dan kebebasan berekspresi.[9] Setelah itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikumandangkan pada tanggal 4 Juli 1776 berisi preambul yang sangat tersohor:

| “ | Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini terbukti sendiri, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh Pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak bisa dipungkiri, diantaranya hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Bahwa untuk mengamankan hak-hak ini, Pemerintahan dilembagakan di antara manusia, kekuasaan mereka diperoleh dari persetujuan mereka yang diperintah; bahwa kapan saja setiap bentuk pemerintahan menghambat tujuan ini, maka hak rakyat untuk mengubah atau membubarkannya (...).[10] | ” |

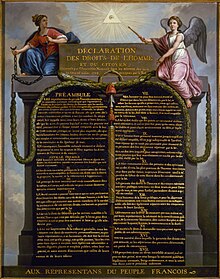

Pada tahun yang sama, di tengah bergeloranya Revolusi Prancis, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dimaklumkan oleh Majelis Nasional Prancis pada tanggal 26 Agustus 1789.[11] Deklarasi ini turut menegaskan bahwa manusia memiliki hak yang alamiah dan tidak dapat dicabut.[12] Setelah itu, di negara yang sama, muncul juga Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1793 dan Deklarasi Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Manusia dan Warga Negara 1795. Di Amerika Serikat, hak asasi juga diakui di tingkatan negara bagian, seperti di New York pada tahun 1777 dan Massachusetts pada tahun 1780, serta di tingkatan federal dalam bentuk Deklarasi Hak-Hak tahun 1791 yang merupakan sepuluh amandemen pertama terhadap Konstitusi Amerika Serikat.[4]

Deklarasi-deklarasi ini pada praktiknya tidak memiliki cakupan yang universal. Pada Abad Pencerahan, "manusia" dianggap sebagai laki-laki yang dapat melindungi dirinya sendiri, sehingga budak kulit hitam, perempuan, anak-anak, dan bahkan hamba tidak termasuk ke dalam cakupan. Banyak dari antara para perumus Deklarasi Hak-Hak di Amerika Serikat yang menerima institusi perbudakan dan menganggap wanita tidak layak untuk terlibat dalam urusan politik.[13] Di Prancis, walaupun para perumus Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara tahun 1789 tidak membatasi cakupannya kepada orang Prancis saja, usulan "Deklarasi Hak Asasi Wanita dan Warga Negara Perempuan" yang dicetuskan oleh Olympe de Gouges pada tahun 1791 tidak digubris.[13] Pada zaman tersebut, wanita juga dianggap memiliki kodrat irasional, sehingga Konvensi Nasional Prancis menyatakan pada tahun 1793 bahwa anak-anak, wanita, orang gila, dan tahanan tidak dianggap sebagai warga negara (untuk tahanan, sampai ia direhabilitasi).[14] Walaupun begitu, dokumen-dokumen ini tetap berhasil mengubah gagasan Locke dan filsuf-filsuf pencerahan lainnya menjadi hukum positif. Selain itu, deklarasi-deklarasi ini juga menjadi terobosan karena mampu membatasi kekuasaan negara dengan berbagai cara, termasuk dengan melindungi hak-hak individu. Tatanan konstitusi semacam ini kemudian menyebar ke negara-negara lain, seperti Belanda pada tahun 1798, Spanyol pada tahun 1812, Belgia pada tahun 1831, Liberia pada tahun 1847, Sardinia pada tahun 1848, dan Prusia pada tahun 1850.[15]

Abad ke-19 dan permulaan abad ke-20

Walaupun gagasan mengenai hak-hak dasar telah menyebar ke berbagai negara, konsep "hak asasi manusia" yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali masih jarang ditemui di hukum nasional maupun internasional pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Selain itu, gagasan hak alami sendiri juga tidak banyak menyita perhatian para pemikir pada abad tersebut; pemikir-pemikir politik seperti Alexis de Tocqueville, Karl Marx, dan Max Weber hanya menyebut hak asasi manusia secara sepintas dan mereka malah memandangnya dengan kritis.[16] Salah satu pemikir pada masa tersebut yang mengemukakan kritik yang keras terhadap pendekatan hak alami adalah filsuf Inggris Jeremy Bentham. Ia menganggap konsep hukum alami sebagai suatu "omong kosong", dan ia menyatakan bahwa "hak yang sesungguhnya" berasal dari "hukum yang sesungguhnya", sedangkan hak yang berasal dari "hukum imajiner" merupakan hak yang juga bersifat "imajiner".[17]

Abad ke-19 juga dikenal dengan munculnya dorongan untuk menghapuskan perbudakan, dan gerakan abolisionisme sendiri sudah diprakarsai di Inggris pada tahun 1787 dengan didirikannya Society for the Abolition of Slave Trade oleh kaum Quaker. Pada tahun 1833, Imperium Britania membebaskan semua budaknya, dan Prancis juga mengambil langkah yang sama pada tahun 1848. Amerika Serikat sendiri baru berhasil menghapuskan perbudakan pada tahun 1865 seusai perang saudara melawan konfederasi negara-negara bagian selatan yang mendukung perbudakan, sementara Rusia menghapuskan sistem perhambaan tani pada tahun 1861.[16] Namun, muncul keraguan bahwa abolisionisme benar-benar dilancarkan atas dasar moral, apalagi "hak asasi manusia". Diduga Inggris mengambil tindakan tersebut demi kepentingan ekonomi, karena kelanjutan perdagangan budak dianggap akan menguntungkan jajahan negara-negara saingan Inggris.[12] Selain itu, Inggris juga dinilai ingin menjalankan "misi pemberadaban" yang akan membuatnya seolah memiliki moral yang lebih baik daripada negara-negara Eropa lainnya. Setelah itu, pada zaman Imperialisme Baru, penolakan terhadap perbudakan sering dijadikan dalih oleh negara-negara Eropa untuk melakukan "campur tangan kemanusiaan".[18]

Konstitusi-konstitusi negara-negara Eropa pada abad ke-19 juga menghindari penyebutan konsep "hak asasi manusia" maupun "hak alami". Hak asasi manusia sudah tidak lagi disebutkan di dalam Konstitusi Prancis setelah tahun 1799 dan baru muncul lagi pada tahun 1946.[18] Di tengah bergeloranya Revolusi 1848, rancangan Konstitusi Frankfurt mengandung daftar "hak-hak dasar" (Grundrechte). Namun, seperti konstitusi-konstitusi lainnya pada zaman itu, hak-hak tersebut hanya dapat dinikmati oleh warga negara, seperti yang dapat dilihat dari namanya, Grundrechte des deutschen Volkes, sehingga hak-hak tersebut bukanlah hak yang berlaku secara universal seperti halnya hak asasi pada zaman modern. Setelah kegagalan revolusi ini, positivisme hukum berhasil menyingkirkan doktrin hukum alami sebagai yustifikasi untuk menganugerahkan hak. Hak asasi manusia sendiri tidak disebutkan di dalam Konstitusi Kekaisaran Jerman tahun 1871, dan daftar hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru muncul lagi di dalam Konstitusi Republik Weimar tahun 1919.[19] Di tingkatan internasional sendiri, gagasan "hak alami" hanya dijadikan sebagai dalih untuk melancarkan misi pemberadaban.[20] Sebagai contoh, Prancis memiliki konsep mission civilisatrice sebagai pembenaran untuk "membebaskan" orang-orang Afrika dari kekuasaan pemimpin penduduk asli yang "terbelakang".[18] Pada masa itu, bangsa Eropa memang masih membedakan antara negara-negara yang "beradab" dengan masyarakat "tidak beradab" di luar Eropa dan Amerika. Hanya negara yang dianggap "beradab" yang memiliki hak, sementara wilayah masyarakat yang "tidak beradab" dapat sewaktu-waktu dicaplok oleh negara Eropa karena dianggap sebagai terra nullius.[21]

Pada masa seusai Perang Dunia I, perlindungan hak asasi manusia sama sekali tidak masuk ke dalam cakupan Piagam Liga Bangsa-Bangsa,[22] walaupun perlindungan kelompok minoritas tetap menjadi perhatian dari organisasi internasional tersebut.[23] Meskipun begitu, di tingkatan nasional, muncul pergerakan-pergerakan hak asasi manusia, seperti Fédération Internationale des Droits de l’Homme yang didirikan di Paris pada tahun 1922. Organisasi tersebut menuntut dikeluarkannya deklarasi atau piagam hak asasi manusia dunia yang bersifat mengikat. Di kota yang sama, Académie Diplomatique Internationale yang didirikan oleh sejumlah pengacara internasional pada tahun 1926 merumuskan sebuah deklarasi, yang kemudian menginspirasi Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional yang dikeluarkan oleh Institut Hukum Internasional di New York pada tahun 1929.[24]

Pasca Perang Dunia II

Di tengah berkecamuknya Perang Dunia II, pada Januari 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mencetuskan Empat Kebebasan yang menurutnya perlu dijamin oleh semua negara, yaitu "kebebasan mengeluarkan pendapat", "kebebasan beribadah kepada Tuhan dengan cara masing-masing", "hak untuk bebas dari kekurangan dan kemiskinan", serta "kebebasan dari ketakutan". Pada tanggal 14 Agustus 1941, Roosevelt dan Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill mengeluarkan Deklarasi Atlantik yang mengungkapkan harapan agar "manusia di semua negeri dapat menjalani hidup mereka bebas dari rasa takut atau kekurangan."[26] Kemudian, pada awal tahun 1942, Deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikumandangkan. Deklarasi yang menjadi cikal bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini ditandatangani oleh 47 negara yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti asas yang menyatakan bahwa "kemenangan mutlak atas musuh diperlukan untuk mempertahankan hidup, kebebasan, kemerdekaan, dan kebebasaan beragama, dan untuk memelihara hak asasi manusia dan keadilan di negeri mereka sendiri dan juga di negeri lain."[26] Maka dari itu, hak asasi manusia pun menjadi salah satu aspirasi yang ingin diwujudkan oleh negara-negara Sekutu setelah mengalahkan Blok Poros.[26]

Seusai perang, aspirasi ini untuk pertama kalinya dijawantahkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional. Mukadimah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditetapkan pada tahun 1945 mengumandangkan tekad masyarakat PBB untuk:

| “ | ... menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terhitung kepada umat manusia, dan menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan bangsa-bangsa besar dan kecil, (...)[27] | ” |

Dengan ini, hak asasi manusia akhirnya menjadi perhatian masyarakat internasional, walaupun hal ini dirasa masih belum cukup, karena enam acuan terhadap istilah "hak asasi manusia" dalam pasal-pasal Piagam PBB tidak membebankan kewajiban yang besar kepada negara-negara anggota.[28] Mereka hanya diharuskan untuk mempromosikan "penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama."[27] Sebelumnya, terdapat usulan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Chile dan Kuba bersedia menerima pasal-pasal yang menjamin hak-hak spesifik, sementara Panama pernah mengusulkan agar piagam tersebut mencantumkan daftar hak-hak asasi. Namun, usulan-usulan ini ditolak akibat kekhawatiran bahwa hal tersebut akan berdampak buruk terhadap kedaulatan masing-masing negara.[28]

Pada tahun 1946, Komisi Hak Asasi Manusia PBB dibentuk dengan tugas untuk merumuskan Piagam Hak-Hak Internasional yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengecualikan siapapun. Komisi ini kemudian memutuskan agar piagam semacam ini terdiri dari tiga bagian, yaitu sebuah deklarasi, sebuah konvensi yang berisi kewajiban-kewajiban hukum, serta bagian yang berisi tentang sistem pengawasan dan pengendalian. Tugas untuk merumuskan piagam ini diberikan kepada sebuah komite yang terdiri dari delapan anggota asal Australia, Chile, Tiongkok, Prancis, Lebanon, Britania, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, dan komite ini dikepalai oleh Eleanor Roosevelt. Maka dirumuskanlah Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) yang dibuat berdasarkan rancangan dari ahli hukum Kanada John Peters Humphrey serta berdasarkan sebuah rancangan dari Britania Raya. Pada tanggal 10 Desember 1948, UDHR diproklamasikan oleh 48 negara anggota PBB di Majelis Umum.[25]

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia...

— Kalimat 1 dari Pembukaan Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

— Pasal 1 dari Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia PBB[8]

UDHR diterima di Majelis Umum PBB tanpa ada negara yang menentang, walaupun enam negara komunis (Republik Sosialis Soviet Byelorusia, Cekoslowakia, Polandia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, Uni Soviet, dan Yugoslavia), Arab Saudi, dan Afrika Selatan menyatakan abstain.[25] Namun, deklarasi ini bukanlah sebuah perjanjian internasional dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa ketiadaan kekuatan hukum adalah hal yang mendorong 48 negara anggota PBB pada masa itu untuk menerima deklarasi ini.[29] Walaupun begitu, seperti yang diamati oleh ahli hukum internasional asal Jerman, Christian Tomuschat, "Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, telah lahir sebuah dokumen yang menetapkan hak asasi setiap manusia, terlepas dari ras, warna kulit, seks, bahasa, atau kondisi lainnya. Bab baru dalam sejarah manusia telah dimulai pada hari itu."[30] Tahun 1948-9 juga merupakan momen yang penting bagi upaya untuk memajukan hak asasi manusia karena Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sudah boleh ditandatangani oleh negara-negara dunia pada tanggal 11 Desember 1948, dan begitu pula dengan Konvensi-Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan hukum perang pada tahun berikutnya.[25]

Terkait dengan piagam hak asasi manusia yang memiliki kekuatan hukum, Komisi HAM PBB baru selesai merumuskan isi dari dokumen-dokumen yang kelak akan dikenal dengan nama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) pada tahun 1954. Namun, kedua perjanjian ini baru dapat ditandatangani oleh negara-negara anggota pada tahun 1966, dan keduanya baru mulai berlaku pada tahun 1976 setelah diratifikasi oleh 35 negara. Sejarah perumusan kedua perjanjian ini menunjukkan banyaknya penyesuaian dan kompromi yang perlu dilakukan agar dapat diterima oleh negara-negara anggota PBB.[29] Walaupun perkembangannya berlangsung lambat, kini kedua perjanjian ini telah diratifikasi oleh hampir semua negara dan menjadi bagian dari hukum internasional. Pandangan masyarakat internasional terhadap hak asasi juga telah mengalami perubahan besar, dan saat ini rezim-rezim otoriter pun tidak akan menentang pernyataan bahwa warga mereka memiliki hak-hak dasar.[31]

Landasan konseptual

Di kalangan akademisi, terdapat empat mazhab dengan perbedaan pandangan perihal hakikat daripada konsep "hak asasi manusia", yaitu mazhab "natural", "deliberatif", "protes", dan "diskursus".[32] Mazhab "natural" memakai definisi hak asasi manusia yang paling dikenal, yaitu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena ia adalah seorang manusia.[32][33] Para penganut mazhab ini percaya bahwa hak asasi manusia "diberikan" secara "alamiah", baik itu oleh Tuhan, alam semesta, berdasarkan nalar, atau dari sumber-sumber transendental lainnya. Bagi mereka, hak asasi manusia bersifat universal karena hak tersebut bersifat alamiah. Mereka juga berkeyakinan bahwa hak asasi manusia itu selalu ada terlepas dari pengakuan oleh masyarakat, walaupun mereka tetap menyambut kodifikasi hak asasi manusia di dalam hukum positif,[34]

Mazhab natural ini merupakan pandangan "tradisional" dalam bidang hak asasi manusia, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang beralih ke mazhab "deliberatif", yaitu sebuah mazhab yang menganggap hak asasi manusia sebagai nilai-nilai politik yang disepakati oleh suatu masyarakat. Mazhab ini menolak upaya untuk memasukkan unsur-unsur naturalistik ke dalam konsep hak asasi manusia. Para pendukung mazhab ini tetap ingin agar hak asasi manusia bersifat universal, tetapi mereka merasa bahwa hal ini hanya akan tercapai apabila semua orang menerima hak asasi manusia sebagai standar hukum dan politik terbaik untuk mengatur jalannya hidup masyarakat. Menurut mazhab deliberatif, salah satu cara untuk mengungkapkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah disepakati adalah melalui hukum tata negara.[34]

Mazhab yang ketiga, yaitu mazhab "protes", menyatakan bahwa hak asasi manusia menyampaikan klaim-klaim dari kaum miskin dan tertindas. Maka dari itu, hak asasi manusia dipandang sebagai klaim dan aspirasi yang berupaya mengubah status quo demi kepentingan kaum yang terpinggirkan.[34] Sementara itu, mazhab "diskursus" mengklaim bahwa hak asasi manusia hanya ada karena orang-orang membicarakan tentang konsep tersebut. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh yang memiliki pandangan seperti ini merasa bahwa hak asasi manusia tidaklah diberikan secara alamiah. Mereka tetap mengakui bahwa hak asasi manusia telah menjadi alat untuk mengemukakan klaim-klaim politik, tetapi mereka merasa khawatir dengan "imperialisme" berupa pemaksaan hak asasi manusia, dan mereka juga berupaya menunjukkan keterbatasan sistem hak asasi manusia yang bersifat individualistik. Pada saat yang sama, ada juga dari kalangan pendukung mazhab ini yang berpandangan bahwa hak asasi manusia kadang-kadang berdampak positif, tetapi mereka masih tidak percaya kepada hak asasi manusia dan menginginkan adanya proyek emansipasi yang lebih baik.[35]

| Hak Asasi Manusia | Natural | Deliberatif | Protes | Diskursus |

|---|---|---|---|---|

| Hakikat | Diberikan | Disepakati | Diperjuangkan | Dibicarakan |

| Rupa | Hak | Asas | Klaim/Aspirasi | Tergantung pencetusnya |

| Fungsi | Untuk semua orang | Untuk mengelola negara dengan adil | Terutama bagi mereka yang menderita | Seharusnya untuk yang menderita, tapi pada praktiknya tidak |

| Sumber | Alam/Tuhan/nalar | Konsensus | Tradisi perjuangan sosial | Bahasa |

| Bisa Menjadi Hukum? | Memang inilah tujuannya | Bisa, dan HAM biasanya memang ada dalam bentuk hukum | Perlu, tetapi hukum sering mencederai HAM | Hukum HAM itu ada, tetapi tidak mengejawantahkan sesuatu yang lebih besar |

| Bersifat universal? | Ya, bagian dari struktur alam semesta | Bisa jadi, tergantung konsensus | Pada dasarnya karena penderitaan bersifat universal | Tidak, sifat universal hanya berupa dalih |

| Sumber: Dembour 2010[36] | ||||

Sebagai catatan, mazhab-mazhab ini bisa saling bertumpang tindih, atau dalam kata lain, terdapat pandangan-pandangan yang berupa penggabungan dari berbagai unsur dalam mazhab-mazhab di atas.[37]

Catatan kaki

- ^ a b c Bates 2010, hlm. 19.

- ^ a b c d Bates 2010, hlm. 18.

- ^ a b Hoffmann 2011, hlm. 4.

- ^ a b c d Brems 2001, hlm. 17.

- ^ Brems 2001, hlm. 7.

- ^ a b c Bates 2010, hlm. 20.

- ^ Tomuschat 2008, hlm. 12.

- ^ a b UDHR 1948.

- ^ Bates 2010, hlm. 21-22.

- ^ Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 1776.

- ^ Bates 2010, hlm. 22.

- ^ a b Tomuschat 2008, hlm. 14.

- ^ a b Brems 2001, hlm. 18.

- ^ Brems 2001, hlm. 19.

- ^ Bates 2010, hlm. 25.

- ^ a b Hoffmann 2011, hlm. 7.

- ^ Bates 2010, hlm. 24.

- ^ a b c Hoffmann 2011, hlm. 8.

- ^ Hoffmann 2011, hlm. 9.

- ^ Hoffmann 2011, hlm. 11.

- ^ Hoffmann 2011, hlm. 10-11.

- ^ Beitz 2009, hlm. 15.

- ^ Bates 2010, hlm. 29-31.

- ^ Beitz 2009, hlm. 15-16.

- ^ a b c d Bates 2010, hlm. 35.

- ^ a b c Bates 2010, hlm. 33.

- ^ a b Piagam PBB 1945.

- ^ a b Bates 2010, hlm. 34.

- ^ a b Bates 2010, hlm. 36.

- ^ Tomuschat 2008, hlm. 24.

- ^ Bates 2010, hlm. 37.

- ^ a b Dembour 2010, hlm. 2.

- ^ Beitz 2009, hlm. 49.

- ^ a b c Dembour 2010, hlm. 3.

- ^ Dembour 2010, hlm. 4.

- ^ Dembour 2010, hlm. 11.

- ^ Dembour 2010, hlm. 20.

Daftar pustaka

- Beitz, Charles R (2009). The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199572458.

- Brems, Eva (2001). Human Rights: Universality and Diversity. Den Haag: Martinus Nijhoff. ISBN 9789041116185.

- Bates, Ed (2010). "History". Dalam Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, Sandesh. International Human Rights Law. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198767237.

- Dembour, Marie-Bénédicte (2010). "What Are Human Rights? Four Schools of Thought". Human Rights Quarterly. 32: 1-20.

- Hoffmann, Stefan-Ludwig (2011). "Introduction: Genealogies of Human Rights". Dalam Hoffmann, Stefan-Ludwig. Human Rights in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 9780198767237.

- Tomuschat, Christian (2008) [2003]. Human Rights: Between Idealism and Realism (edisi ke-2). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199232741.

Sumber daring

- "Deklarasi Kemerdekaan" (PDF). Kedutaan Besar Amerika Serikat. Diakses tanggal 15 Januari 2019.

- "Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia". Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Diakses tanggal 15 Januari 2019.

- "Piagam PBB". Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 15 Januari 2019.